介護の基本

問題64

利用者主体の考えに基づいた訪問介護員(ホームヘルパー)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 トイレの窓は換気が必要であると判断し,開けたままにしておいた。

- 2 認知症(dementia)の人が包丁を持つのは危険だと判断し,訪問介護員(ホームヘルパー)が調理した。

- 3 煮物を調理するとき,利用者に好みの切り方を確認してもらった。

- 4 糖尿病(diabetes mellitus)のある利用者には,買い物代行で菓子の購入はしないことにした。

- 5 次回の掃除のために,訪問介護員(ホームヘルパー)が使いやすい場所に掃除機を置いた。

答え:3

解説:

利用者主体(利用者本位)の介護とは、利用者の今までの生活歴や価値観、好み、意向を尊重する関わり方です。煮物の切り方のような長年の生活習慣について利用者に確認し、その意向を反映させることは、利用者主体(その人らしさ)を尊重する適切な対応です。

1、2、4、5は、すべて訪問介護員が一方的に判断(「~と判断し」「~ことにした」「~使いやすい場所に」)しており、利用者の意向を確認していないため、専門職主体の不適切な対応です。

問題65

「求められる介護福祉士像」で示された内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 地域や社会のニーズにかかわらず,利用者を導く。

- 2 利用者の身体的な支援よりも,心理的・社会的支援を重視する。

- 3 施設か在宅かに関係なく,家族が望む生活を支える。

- 4 専門職として他律的に介護過程を展開する。

- 5 介護職の中で中核的な役割を担う。

(注) 「求められる介護福祉士像」とは,社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」(2017年(平成29年)10月4日)の中で示されたものを指す。

答え:5

解説:

この報告書で示された「求められる介護福祉士像」では、介護福祉士は、高度な知識・技術を習得し、介護チームのリーダーとして、他の介護職への指導や他職種との連携を行う「中核的な役割」を担うことが期待されています。

1は、地域や社会のニーズを把握する能力も求められます。2は、身体的・心理的・社会的支援を統合的に行うことが求められます。3は、家族ではなく「利用者」が望む生活を支えます。4は、他律的(他からの指示)ではなく、自律的に介護過程を展開することが求められます。

問題66

社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている介護福祉士の責務として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 地域生活支援事業その他の支援を総合的に行う。

- 2 介護等に関する知識及び技能の向上に努める。

- 3 肢体の不自由な利用者に対して必要な訓練を行う。

- 4 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。

- 5 常に心身の健康を保持して,社会的活動に参加するように努める。

答え:2

解説:

社会福祉士及び介護福祉士法(第47条の2)には、介護福祉士の責務として「その業務を行うに当たっては、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない」とあり、続く第47条の2で「資質向上の責務」として「知識及び技能の向上に努めなければならない」と規定されています。

1は相談支援専門員など、3は理学療法士など、4は被保険者の責務、5は社会福祉法に定められた住民の努力義務(第5条)です。

問題67

Aさん(85歳,女性,要介護1)は夫と二人暮らしで,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。Aさんは認知症(dementia)の進行によって,理解力の低下がみられる。ある日,Aさんが訪問介護員(ホームヘルパー)に,「受けているサービスをほかのものに変更したい」「夫とは仲が悪いので話したくない」と,不安な様子で話した。

意思決定支援を意識した訪問介護員(ホームヘルパー)の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 Aさんとの話し合いの場に初めから夫に同席してもらった。

- 2 Aさんにサービス変更の決断を急ぐように伝えた。

- 3 Aさんと話す前に相談内容を夫に話した。

- 4 サービスを変更したい理由についてAさんに確認した。

- 5 訪問介護員(ホームヘルパー)がサービス変更をすることを判断した。

答え:4

解説:

意思決定支援の基本は、本人の意思(意向)を丁寧に確認し、尊重することです。Aさんが「サービスを変更したい」と不安げに話しているため、まずは「なぜ」そう思うのか、その理由や背景にある気持ちをAさん本人に確認し、アセスメントすることが最初のステップです。

1と3は、「夫とは話したくない」というAさんの明確な意思に反しており、不適切です。2は、本人のペースを無視して決断を急がせており、意思決定支援とは言えません。5は、支援者が本人の意思決定を奪っており、最も不適切です。

問題68

すべての人が暮らしやすい社会の実現に向けて,どこでも,だれでも,自由に,使いやすくという考え方を表す用語として,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ユニバーサルデザイン(universal design)

- 2 インフォームドコンセント(informed consent)

- 3 アドバンス・ケア・プランニング(advance care planning)

- 4 リビングウィル(living will)

- 5 エンパワメント(empowerment)

答え:1

解説:

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、能力、障害の有無などにかかわらず、「すべての人が(だれでも)」「使いやすく」なるように、製品、建物、環境などをデザイン(設計)するという考え方です。

2は「説明と同意」、3は「人生会議」、4は「終末期の事前指示書」、5は「力をつける(湧き出させる)」という意味であり、設問の考え方とは異なります。

問題69

Bさん(82歳,女性,要介護2)は,若いときに夫を亡くし,家で仕事をしながら子どもを一人で育てた。夫や子どもと過ごした家の手入れは毎日欠かさず行っていた。数年前に,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)と診断され,認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居した。夕方になると,「私,家に帰らないといけない」と介護福祉職に何度も訴えている。

Bさんに対する介護福祉職の声かけとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「仕事はないですよ」

- 2 「ここが家ですよ」

- 3 「外に散歩に行きますか」

- 4 「家のことが気になるんですね」

- 5 「子どもさんが『ここにいてください』と言っていますよ」

答え:4

解説:

Bさんの「家に帰らないといけない」という訴え(帰宅願望)は、生活歴(家で仕事、育児、家の手入れ)からくる「役割」や「家への強い思い」が背景にあると考えられます。このようなBPSD(行動・心理症状)に対しては、訴えを否定(1、2、5)したり、話題をそらしたり(3)するのではなく、まずは「家のことが気になるんですね」とBさんの気持ち(家を大切に思う気持ち)に寄り添い、共感する(バリデーション)ことが最も適切な対応です。

1、2、5はBさんの現実を否定するものであり、不安や混乱を強める可能性があります。

問題70

介護保険施設の駐車場で,下記のマークを付けた車の運転手が困った様子で手助けを求めていた。

介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 手話や筆談を用いて話しかける。

- 2 杖を用意する。

- 3 拡大読書器を使用する。

- 4 移動用リフトを用意する。

- 5 携帯用点字器を用意する。

答え:1

解説:

(※設問の「下記のマーク」とは、聴覚障害者が運転免許に表示する「聴覚障害者マーク」(蝶の形のマーク)を指しています。)

このマークは、運転者が聴覚に障害があることを示しています。聴覚障害のある方が困っている場合、声で話しかけても伝わらないため、手話や身振り、あるいは「筆談」(紙に書く)といった視覚的なコミュニケーション手段を用いて話しかけるのが最も適切です。

2、3、4、5は、肢体不自由や視覚障害のある方への対応であり、聴覚障害のある方への対応としては適切ではありません。

問題71

介護保険施設における専門職の役割に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 利用者の栄養ケア・マネジメントは,薬剤師が行う。

- 2 認知症(dementia)の診断と治療は,作業療法士が行う。

- 3 利用者の療養上の世話又は診療の補助は,社会福祉士が行う。

- 4 日常生活を営むのに必要な身体機能改善や機能訓練は,歯科衛生士が行う。

- 5 施設サービス計画の作成は,介護支援専門員が行う。

答え:5

解説:

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設など)において、利用者の心身の状況や意向に基づき、提供するサービスの内容を定めた「施設サービス計画(ケアプラン)」を作成するのは、介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割です。

1の栄養ケア・マネジメントは「管理栄養士(栄養士)」、2の診断と治療は「医師」、3の療養上の世話・診療の補助は「看護職員」、4の身体機能訓練は「理学療法士・作業療法士」が主な役割を担います。

問題72

介護の現場におけるチームアプローチ(team approach)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 チームメンバーが得た情報は,メンバー間であっても秘密にする。

- 2 チームメンバーの役割分担を明確にする。

- 3 利用者を外してチームを構成する。

- 4 医師がチームの方針を決定する。

- 5 チームメンバーを家族が指名する。

答え:2

解説:

チームアプローチ(多職種連携)を効果的に行うためには、医師、看護師、介護福祉士、リハビリ専門職、ケアマネジャーなど、各専門職が自身の専門性を発揮すると同時に、他の職種の専門性を理解し、尊重することが不可欠です。そのため、それぞれの「役割分担を明確にする」ことが基本となります。

1は間違いです。チーム内での円滑な「情報共有」が必須です。3は間違いです。利用者とその家族はチームの「中心メンバー」です。4は、医師が中心となる医療モデルであり、多職種が対等に連携するチームアプローチとは異なります。5も不適切です。

問題73

利用者の危険を回避するための介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 スプーンを拾おうとして前傾姿勢になった車いすの利用者を,目視で確認した。

- 2 廊下をふらつきながら歩いていた利用者の横を,黙って通り過ぎた。

- 3 食事介助をしていた利用者の姿勢が傾いてきたので,姿勢を直した。

- 4 下肢筋力が低下している利用者が,靴下で歩いていたので,スリッパを履いてもらった。

- 5 車いすの利用者が,フットサポートを下げたまま立ち上がろうとしたので,またいでもらった。

答え:3

解説:

食事介助中に利用者の姿勢が傾くと(特に首が後屈すると)、誤嚥(ごえん)や窒息を引き起こす重大な危険があります。その危険を回避するために、速やかに姿勢を直す(深く座り直し、顎を引くなど)のは、介護福祉職の適切な対応です。

1と2は、危険(車いすからの転落、転倒)を予見しながら何もしない「傍観」であり、不適切です。4は、スリッパは脱げやすく、つまずきの原因となり、靴下で歩くよりも危険です。5は、フットサポート(足台)をまたぐ行為は転倒リスクが極めて高く、危険を助長しています(フットサポートを上げてから立ち座りします)。

コミュニケーション技術

問題74

次のうち,閉じられた質問として,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「この本は好きですか」

- 2 「午後はどのように過ごしますか」

- 3 「困っていることは何ですか」

- 4 「どのような歌が好きですか」

- 5 「なぜそう思いますか」

答え:1

解説:

「閉じられた質問(クローズド・クエスチョン)」とは、相手が「はい(Yes)」「いいえ(No)」、あるいはごく限られた選択肢(例:AかBか)で答えられる質問のことです。選択肢1「この本は好きですか」は、「はい」か「いいえ」で答えることができるため、閉じられた質問に該当します。

選択肢2(どのように)、3(何が)、4(どのような)、5(なぜ)は、相手に自由に説明してもらう質問であり、「開かれた質問(オープン・クエスチョン)」と呼ばれます。

問題75

利用者の家族と信頼関係を形成するための留意点として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 家族の希望を優先する。

- 2 話し合いの機会を丁寧にもつ。

- 3 一度形成した信頼関係は,変わらずに継続すると考える。

- 4 家族に対して,「こうすれば良い」と指示を出す。

- 5 介護は全面的に介護福祉職に任せてもらう。

答え:2

解説:

信頼関係(ラポール)の形成には、一方的な関わりではなく、双方向のコミュニケーションが不可欠です。家族も介護に関する不安や悩みを抱えていることが多いため、介護福祉職が「話し合いの機会を丁寧に(=傾聴・受容の姿勢で)もつ」ことで、家族は「理解してもらえた」と感じ、信頼関係が築かれていきます。

1は利用者本人の意向(自己決定)を優先するのが基本です。3は信頼関係が崩れることもあるため、継続的な努力が必要です。4(指示)や5(任せてもらう)は、家族を支援のパートナーとして尊重しておらず、信頼関係を損なう可能性があります。

問題76

Cさん(75歳,男性)は,老人性難聴(presbycusis)があり,右耳は中等度難聴,左耳は高度難聴である。耳かけ型補聴器を両耳で使用して静かな場所で話せば,なんとか相手の話を聞き取ることができる。

Cさんとの1対1のコミュニケーションの方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 正面で向き合って話しかける。

- 2 高音域の声を使って話しかける。

- 3 耳元で,できるだけ大きな声で話しかける。

- 4 手話で会話をする。

- 5 からだに触れてから話しかける。

答え:1

解説:

老人性難聴(加齢性難聴)の方は、補聴器を使用していても、言葉を明瞭に聞き取ることが難しい場合があります。そのため、聴覚からの情報だけでなく、話しての口の動きや表情といった「視覚的な情報」も補って会話を理解していることが多いです。したがって、Cさんの「正面で向き合って」、口元が見えるように話しかけることが最も適切な方法です。

2は間違いです。老人性難聴は「高音域」から聞き取りにくくなる特徴があるため、むしろ「低めのトーン」でゆっくり話す方が伝わりやすいです。3は、補聴器装用中に耳元で大声を出すと、音が割れてかえって聞き取れません。4は、Cさんが手話話者であるという情報はありません。

問題77

Dさん(90歳,女性,要介護5)は,重度のアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)である。介護福祉職は,Dさんに声かけをして会話をしているが,最近,自発的な発語が少なくなり,会話中に視線が合わないことも増えてきたことが気になっている。

Dさんとのコミュニケーションをとるための介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 引き続き,言語を中心にコミュニケーションをとる。

- 2 Dさんが緊張しているので,からだに触れないようにする。

- 3 表情やしぐさを確認しながら,感情の理解に努める。

- 4 視線が合わないときは,会話を控える。

- 5 自発的な発語がないため,会話の機会を減らしていく。

答え:3

解説:

Dさんのように認知症が重度になり、発語(言語的コミュニケーション)が難しくなった場合でも、コミュニケーションが取れなくなったわけではありません。介護福祉職は、Dさんの「表情」や「しぐさ」、視線、声のトーンといった「非言語的コミュニケーション」から、Dさんの快・不快などの「感情を理解する」よう努めることが、コミュニケーションを継続する上で非常に重要です。

1は、言語が中心では伝わりません。2は、Dさんが緊張しているとは限らず、穏やかな身体的接触(タッチング)は重要な非言語的手段となり得ます。4と5は、Dさんとの関わりを諦めてしまう(ケアの放棄)ことになり、最も不適切です。

問題78

介護実践の場で行われる,勤務交代時の申し送りの目的に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 翌月の介護福祉職の勤務表を検討する。

- 2 利用者のレクリエーション活動を計画する。

- 3 利用者の問題解決に向けた事例検討を行う。

- 4 利用者へのケアの継続性を保つ。

- 5 利用者とケアの方針を共有する。

答え:4

解説:

申し送り(引継ぎ)の最大の目的は、次の勤務帯の職員に対して、利用者のその日の状態変化(体調、食事摂取量、排泄状況、行ったケアなど)を正確に伝えることです。これにより、勤務帯が変わっても一貫した支援が提供でき、「ケアの継続性」が保たれます。

1(勤務表)、2(レク計画)、3(事例検討)は、申し送りとは別の会議で行う内容です。5は申し送りで行うことではありません。

問題79

Eさん(87歳,女性,要介護3)は,介護老人福祉施設に入所していて,認知症(dementia)がある。ある日,担当のF介護福祉職がEさんの居室を訪問すると,Eさんは,イライラした様子で,「私の財布が盗まれた」と言ってベッドの周りをうろうろしていた。一緒に探すと,タンスの引き出しの奥から財布が見つかった。F介護福祉職は,Eさんのケアカンファレンス(care conference)に出席して,この出来事について情報共有することにした。

Eさんの状況に関する報告として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「Eさんの認知機能が低下しました」

- 2 「Eさんは,誰かに怒っていました」

- 3 「Eさんには,もの盗られ妄想があります」

- 4 「Eさんは,財布が見つかって,安心していると思います」

- 5 「Eさんは,財布が盗まれたと言って,ベッドの周りをうろうろしていました」

答え:5

解説:

カンファレンスでの情報共有(報告)では、介護福祉職の解釈や評価(アセスメント)の前に、まずは「何があったか」という客観的な事実を正確に伝えることが基本です。選択肢5は、Eさんの「発言(財布が盗まれた)」と「行動(うろうろしていた)」という、F介護福祉職が観察した客観的な事実をそのまま報告しており、最も適切です。

1(認知機能低下)、2(怒っていた)、3(もの盗られ妄想)、4(安心していると思う)は、すべてF介護福祉職による「解釈」や「評価(アセスメント)」です。これらは、5の事実報告に基づいて、カンファレンスの場でチーム全体で検討・共有すべき内容です。

生活支援技術

問題80

Gさん(79歳,女性,要介護3)は,介護老人福祉施設に入所して,3週間が経過した。施設での生活には慣れてきているが,居室でテレビを見て過ごす時間が長くなった。ある時,Gさんが,「気分転換に台所を借りて,自分でおやつを作ってみたい」と介護福祉職に話した。

Gさんのレクリエーション活動の計画作成にあたり,介護福祉職が留意すべきこととして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 Gさんの居室で行うようにする。

- 2 おやつのメニューは,介護福祉職が選ぶ。

- 3 施設のレクリエーション財源を優先する。

- 4 集団で行うことを優先する。

- 5 おやつ作りをきっかけに,施設生活に楽しみがもてるようにする。

答え:5

解説:

Gさんは「気分転換に」「おやつを作ってみたい」と主体的な希望を話しています。この「おやつ作り」というレクリエーション活動の計画を作成するにあたり、最も重要なのは、その活動がGさんの「施設生活の楽しみ」(QOLの向上)や生きがいにつながるように支援することです。

1(居室)では台所が使えません。2(メニュー)や4(集団)は、Gさんの自己決定権を尊重せず、介護職が一方的に決めており不適切です。3(財源)も介護職側の都合です。

問題81

高齢者の安全な移動に配慮した階段の要件として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 手すりを設置している。

- 2 階段の一段の高さは,25cm以上である。

- 3 階段の足をのせる板の奥行は,15cm未満である。

- 4 階段の照明は,足元の間接照明にする。

- 5 毛の長いじゅうたんを敷く。

答え:1

解説:

高齢者は下肢筋力の低下やバランス能力の低下により、階段昇降時に転倒するリスクが非常に高いです。連続した「手すり」を設置することは、身体を支え、転倒を予防するための最も基本的で重要な要件です。

2は高すぎます(建築基準法では23cm以下、高齢者向けには16cm以下が望ましい)。3は狭すぎます(30cm程度が望ましい)。4は、足元を直接照らす「足元灯」が望ましいです(間接照明では影ができて危険な場合があります)。5は、毛が長く滑りやすいため不適切です。

問題82

介護予防教室で介護福祉職が行う安定した歩行に関する助言として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「歩幅を狭くしましょう」

- 2 「腕の振りを小さくしましょう」

- 3 「足元を見ながら歩きましょう」

- 4 「後ろ足のつま先で地面を蹴って踏み出しましょう」

- 5 「つま先から足をつきましょう」

答え:4

解説:

安定した歩行のためには、推進力を得ることが重要です。「後ろ足のつま先で地面をしっかり蹴って」前に踏み出すことは、歩幅を広げ、ふらつきを防ぎ、安定した歩行を促すための正しい助言です。

1は逆で、歩幅を(意識して)広くします。2も逆で、腕を大きく振ることでバランスが取りやすくなります。3は、足元ばかり見ると姿勢が前かがみになり、かえって転倒しやすくなります(視線は前方に)。5は逆で、「踵(かかと)から」足を着地させるのが正しい歩行です。

問題83

T字杖を用いて歩行する左片麻痺の利用者が,20cm幅の溝をまたぐときの介護方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 杖は,左手に持ちかえてもらう。

- 2 杖は,溝の手前に突いてもらう。

- 3 溝は,右足からまたいでもらう。

- 4 遠い方向を見てもらう。

- 5 またいだ後は,両足をそろえてもらう。

答え:5

解説:

左片麻痺(患側:左、健側:右)の利用者が溝をまたぐ場合、杖は健側の右手で持ちます。安全な手順は、(1)杖を溝の向こう側に突く (2)患側の左足をまたぐ (3)健側の右足をまたぐ、となります。この一連の動作(またぐ動作)が完了した後、利用者の両足は前後に開いた不安定な状態になっています。そのため、「またいだ後は、両足をそろえて」安定した立位姿勢に戻るまでが、安全な介護方法の一連の流れとなります。したがって、5が正解です。

1は間違いです。杖は健側(右手)で持ちます。2は、溝の手前に突くと、またぐ動作中に杖が支持基底面から外れてしまい危険です。3は、患側(左足)からまたぐのが原則です。4は、足元の溝をしっかり確認する必要があるため不適切です。

問題84

総義歯の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 上顎から先に外す。

- 2 毎食後に洗う。

- 3 スポンジブラシで洗う。

- 4 熱湯につけてから洗う。

- 5 乾燥させて保管する。

答え:2

解説:

義歯は、食事のたびに食べかすや細菌(プラーク)が付着します。これを放置すると、口臭や義歯性口内炎、誤嚥性肺炎の原因となるため、原則として「毎食後」に取り外し、義歯用ブラシなどで清掃する必要があります。

1は逆です。一般的に外しにくい「下顎」から外し、入れる時は安定しやすい「上顎」から入れます。3は、義歯の細かい溝の汚れが取れないため、専用の義歯ブラシを使います。4は、熱湯(60℃以上)につけると義歯が変形・破損するため、厳禁です(水かぬるま湯で洗います)。5は、乾燥させると変形・ひび割れの原因になるため、水を入れた容器に入れて保管します。

問題85

Hさん(82歳,男性,要介護2)は,一人暮らしで,週1回,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。訪問時に,「足の爪が伸びているので,切ってほしい」と依頼された。爪を切ろうとしたところ,両足とも親指の爪が伸びて両端が皮膚に食い込んで赤くなっていて,触ると熱感があった。

親指の状態を確認した訪問介護員(ホームヘルパー)の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 親指に絆創膏を巻く。

- 2 Hさんの家にある軟膏を親指に塗る。

- 3 蒸しタオルで爪を軟らかくしてから切る。

- 4 爪が伸びている部分に爪やすりをかける。

- 5 爪は切らずに,親指の状態をサービス提供責任者に報告する。

答え:5

解説:

Hさんの親指の状態は、「皮膚に食い込んでいる(陥入爪)」「赤くなっている(発赤)」「熱感がある」ことから、すでに炎症や感染を起こしている可能性が非常に高いです。これは、介護福祉職が爪切りを行える「医学的管理の必要がない状態」を超えており、医療的な判断・処置が必要です。介護福祉職は自己判断で処置(1、2、3、4)をせず、爪は切らずに、速やかにサービス提供責任者にこの異常を報告し、医療機関の受診につなげる必要があります。

問題86

左片麻痺の利用者が,前開きの上着をベッド上で臥床したまま交換するときの介護の基本に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 介護福祉職は利用者の左側に立つ。

- 2 新しい上着は利用者の右側に置く。

- 3 脱ぐときは,着ている上着の左上肢の肩口を広げておく。

- 4 左側の袖を脱ぎ,脱いだ上着は丸めて,からだの下に入れる。

- 5 利用者を左ひだりそくがい側臥位にし,脱いだ上着を引き出す。

答え:3

解説:

衣服の着脱は「着患脱健」(ちゃっかんだっけん:着るときは患側から、脱ぐときは健側から)が原則です。脱ぐときは、まず健側(右腕)の袖を脱ぎます。その後、患側(左腕)を脱がせる際に、麻痺のある肩関節に負担がかからないよう、肩口を広げてゆとりを持たせてから袖を抜くことは、安全に行うための適切な方法です。

4は、原則(脱健)に反し、患側(左側)から先に脱ごうとしているため不適切です。5は、脱いだ上着を体幹の下から引き出す際は、利用者に健側(右側)を向いてもらう(右側臥位)のが基本であり、不安定な患側(左側)を下にするのは不適切です。

問題87

利用者が食事中にむせ込んだときの介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 上を向いてもらう。

- 2 お茶を飲んでもらう。

- 3 深呼吸をしてもらう。

- 4 口の中のものを飲み込んでもらう。

- 5 しっかりと咳を続けてもらう。

答え:5

解説:

むせ(咳嗽反射:がいそうはんしゃ)は、誤嚥しかけた異物を気管から排出しようとする身体の防御反応です。むせているときは、この反射を妨げず、むしろ「(できるだけ)しっかり咳を続けて」と声をかけ、異物の排出を促すことが最も重要です。

1(上を向く)や2(お茶を飲む)、4(飲み込む)は、異物をさらに気管の奥へ送り込んでしまう可能性があり、窒息の危険を高めるため、絶対に行ってはいけません。3(深呼吸)も、異物を吸い込むことになるため危険です。

問題88

テーブルで食事の介護を行うときの留意点に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 車いすで食事をするときは,足をフットサポートから下ろして床につける。

- 2 片麻痺があるときは,患側の上肢を膝の上にのせる。

- 3 スプーンを使うときは,下顎を上げた姿勢にして食べ物を口に入れる。

- 4 利用者に声をかけるときは,食べ物を口に入れてから行う。

- 5 食事をしているときは,大きな音でテレビをつけておく。

答え:1

解説:

食事をする際は、足の裏が床(または車いすのフットサポート)にしっかりと着き、膝が90度に曲がった安定した座位姿勢(体幹の安定)が基本です。フットサポート(足台)から足を下ろして床につけることで、姿勢が安定し、咀嚼・嚥下運動が行いやすくなり、誤嚥予防につながります。

2は、患側の上肢はテーブルの上に置き、本人に認識してもらう方がよいです。3は逆で、顎を上げた姿勢は誤嚥しやすいため、顎を引いた姿勢をとります。4は、食べ物を口に入れている時に話しかけると、誤嚥の原因になります。5は、食事に集中できなくなります。

問題89

逆流性食道炎(reflux esophagitis)の症状がある利用者への助言として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 脂肪を多く含む食品を食べるように勧める。

- 2 酸味の強い果物を食べるように勧める。

- 3 1 日の食事は回数を分けて少量ずつ食べるように勧める。

- 4 食事のときは,腹圧をかけるような前かがみの姿勢をとるように勧める。

- 5 食後すぐに仰臥位(背臥位)をとるように勧める。

答え:3

解説:

逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流する疾患です。一度にたくさん食べると胃酸の分泌が促され、逆流しやすくなります。そのため、1回の食事量を減らし、食事回数を分ける(分食)ことで、胃への負担を減らし、症状を緩和することができます。

1(脂肪)や2(酸味の強いもの)は、胃酸の分泌を促進するため、避けるべきです。4(前かがみ)や5(食後すぐの仰臥位)は、腹圧を高めたり、胃酸が逆流しやすい体位であり、症状を悪化させるため避けるべきです(食後2~3時間は横にならない)。

問題90

ベッド上で臥床している利用者の洗髪の基本に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 利用者のからだ全体をベッドの端に移動する。

- 2 利用者の両下肢は,まっすぐに伸ばした状態にする。

- 3 洗うときは,頭頂部から生え際に向かって洗う。

- 4 シャンプー後は,タオルで泡を拭き取ってからすすぐ。

- 5 ドライヤーの温風は,頭皮に直接当たるようにする。

答え:4

解説:

ベッド上での洗髪は、お湯や泡が顔や寝具にこぼれないよう、手際よく行う必要があります。シャンプーで泡立てて洗った後、すぐにお湯ですすぐのではなく、先にタオルで泡をある程度拭き取ることで、すすぎに使うお湯の量を減らすことができ、結果として利用者の負担軽減や湯冷めの防止につながります。

1は、頭部だけをケリーパッドなどが入る位置まで移動します。2は、膝を立ててもらう(膝下に枕を入れる)方が、腹筋が緩み安楽な姿勢になります。3の洗い方(頭頂部から生え際)も顔に泡が垂れないための工夫として正しいですが、4の手順はベッド上での洗髪を効率的に行うための、より重要な基本技術です。5は火傷のリスクがあるため、頭皮から離して動かしながら使います。

問題91

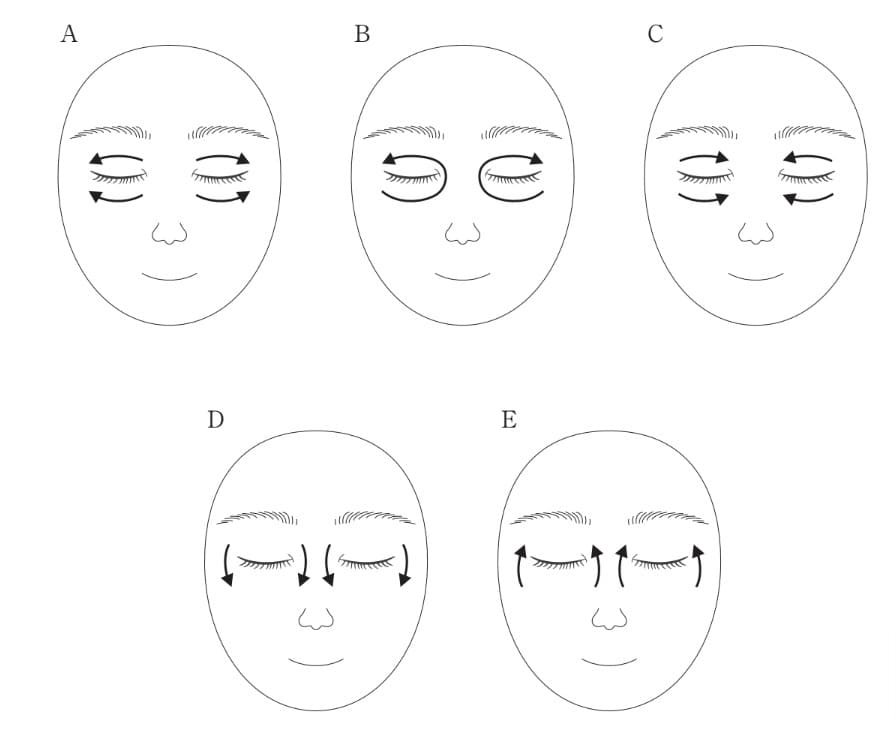

目の周囲の清拭の方法を図に示す。矢印は拭く方向を表している。

次のA~Eのうち,基本的な清拭の方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 A

- 2 B

- 3 C

- 4 D

- 5 E

答え:1

解説:

目の周囲の清拭(顔清拭)の基本は、目頭(内側)から目尻(外側)に向かって(Aの方向)、一方向に拭くことです。これは、目尻側にある涙腺から分泌される涙の流れに沿っており、また、目頭に溜まりやすい目やになどを外側へ拭き出すためです。

Bのように外側から内側に拭くと、汚れを目頭に集めてしまい、感染(結膜炎など)のリスクを高めるため不適切です。

問題92

Jさん(85歳,女性,要介護2)は,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)である。時間をかければ一人で洗身,洗髪もできるが,ズボンの上に下着を着る行為がみられたため,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。

Jさんの入浴時における訪問介護員(ホームヘルパー)の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 脱いだ衣服は,着る衣服の隣に並べて置く。

- 2 洗身と洗髪は訪問介護員(ホームヘルパー)が行う。

- 3 入浴中の利用者に声をかけることは控える。

- 4 衣服の着る順番に応じて声をかける。

- 5 ズボンの着脱は訪問介護員(ホームヘルパー)が行う。

答え:4

解説:

Jさんは「ズボンの上に下着を着る」という着衣失行(行為の順序がわからなくなる)がみられますが、「一人で洗身・洗髪もできる」能力は残存しています。このような場合、全てを介助(2や5)するのではなく、Jさんの自立を尊重し、混乱しやすい「順序」の部分だけを支援するのが適切です。脱衣所での更衣時に、「次は下着ですね」「次はズボンですね」と、着る順番に応じて具体的に声をかけることが、Jさんの能力を活かす最も適切な支援です。

1は、脱いだ衣服と着る衣服を混在させると、Jさんがさらに混乱する可能性があります。3は、安全確認やコミュニケーションのために声かけは必要です。

問題93

胃・結腸反射を利用して,生理的排便を促すための介護福祉職の支援として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 歩行を促す。

- 2 起床後に冷水を飲んでもらう。

- 3 腹部のマッサージをする。

- 4 便座に誘導する。

- 5 離床する時間を増やす。

答え:2

解説:

胃・結腸反射とは、食物(特に朝食)や水分が胃に入ることで、大腸の蠕動運動が活発になり、便意が起こりやすくなる生理的な反射です。特に、起床後(空腹時)に冷たい水や牛乳を飲むと、胃が刺激され、この反射が強く起こりやすくなります。この反射を利用して、その後にトイレに誘導することは、排便習慣の確立に有効です。

1、3、5も排便には良い影響がありますが、胃・結腸「反射」を直接利用した支援は2です。4は反射が起こった「後」の対応です。

問題94

利用者の便失禁を改善するための介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 トイレの場所がわからない認知症(dementia)の人には,ポータブルトイレを設置する。

- 2 移動に時間がかかる人には,おむつを使用する。

- 3 便意がはっきりしない人には,朝食後に時間を決めてトイレへ誘導する。

- 4 下剤を内服している人には,下剤の内服を中止する。

- 5 便失禁の回数が多い人には,食事の提供量を減らす。

答え:3

解説:

便意がはっきりしない(感じにくい)利用者に対しては、最も排便しやすいタイミング(生理的反射が起こりやすい朝食後など)に合わせて、時間を決めてトイレへ誘導し、排泄を試みてもらう「定時誘導(定時排便)」が、失禁を改善し、排便リズムを再確立するための基本的な対応です。

1は、トイレの場所がわからない場合は、トイレの場所を分かりやすく表示(環境整備)したり、トイレへ誘導したりすることが先決です。2は、安易なおむつ使用であり、自立支援に反します。4は医療行為であり、介護福祉職は中止できません。5は低栄養や便秘の原因となり不適切です。

問題95

女性利用者のおむつ交換をするときに行う陰部洗浄の基本に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 湯温は,介護福祉職の手のひらで確認する。

- 2 おむつを交換するたびに,石鹸を使って洗う。

- 3 タオルで汚れをこすり取るように洗う。

- 4 尿道口から洗い,最後に肛門部を洗う。

- 5 洗浄後は,蒸しタオルで水分を拭き取る。

答え:4

解説:

陰部洗浄の基本は「清潔から不潔へ」です。女性の陰部において、最も清潔に保つべき尿道口(感染予防)から洗い始め、最後に最も細菌が多い肛門部を洗うのが、尿路感染症を予防するための正しい手順です。

1は、手掌(手のひら)は熱さに比較的強いため、温度確認には不向きです。手首の内側などで確認します。2は、石鹸の使いすぎは皮膚のバリア機能を低下させるため、汚れの程度に応じて微温湯のみでの洗浄も行います。3は、こすると皮膚を損傷するため、優しく拭き取ります。5は、蒸しタオルではなく、乾いたタオルで優しく押さえ拭きします。

問題96

Kさん(76歳,女性,要介護2)は,介護老人保健施設に入所している。日頃から,「排泄は最期まで他人の世話にならない」と言い,自分でトイレに行き排泄している。先日,趣味活動に参加しているときにトイレに間に合わず失禁した。その後,トイレの近くで過ごすことが多くなり,趣味活動に参加することが少なくなった。Kさんを観察すると,1日の水分摂取量,排尿量は変わりないが,日中の排尿回数が増えていることがわかった。

Kさんへの介護福祉職の最初の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 日中は水分摂取を控えるように伝える。

- 2 抗不安薬の処方ができないか看護師に相談する。

- 3 トイレに行く姿を見かけたら,同行する。

- 4 排泄について不安に感じていることがないかを聞く。

- 5 積極的に趣味活動に参加するように勧める。

答え:4

解説:

Kさんは、失禁したという「失敗体験」がきっかけで、排泄に対する不安(また失敗するかもしれない)が強くなり、その結果、趣味活動への参加を控える(QOLの低下)、頻繁にトイレに行く(頻尿)という行動の変化が現れています。まずはKさんの「不安」に焦点を当て、傾聴し、何が不安なのか(便意・尿意の感覚か、トイレまでの距離か、など)をアセスメントすることが、問題解決の第一歩です。

1は脱水のリスク、2は薬に頼る、3はプライバシーの侵害(過剰な監視)、5は不安が解消されていない状態での無理強いとなり、いずれも不適切です。

問題97

ノロウイルス(Norovirus)による感染症の予防のための介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 食品は,中心部温度50℃で1分間加熱する。

- 2 嘔吐物は,乾燥後に処理をする。

- 3 マスクと手袋を着用して,嘔吐物を処理する。

- 4 手すりの消毒は,エタノール消毒液を使用する。

- 5 嘔吐物のついたシーツは,洗濯機で水洗いする。

答え:3

解説:

ノロウイルスは感染力が非常に強く、嘔吐物や便の処理が最も感染リスクの高い場面です。処理を行う際は、ウイルスの飛沫を吸い込んだり、手に付着したりするのを防ぐため、最低限、使い捨てのマスクと手袋(可能であればエプロン、ガウン、ゴーグルも)を着用し、処理後は速やかに廃棄することが必須です。

1は不十分です。ノロウイルスには85℃~90℃で90秒以上の加熱が必要です。2は危険です。乾燥するとウイルスが空気中に飛散し、空気感染の原因になります。4は不十分です。ノロウイルスにエタノール(アルコール)は効果が薄いため、次亜塩素酸ナトリウム(0.02%~0.1%)を使用します。5は、他の衣類に汚染が広がるため、まず嘔吐物を除去し、次亜塩素酸ナトリウムで消毒してから洗濯機で洗います。

問題98

弱視で物の区別がつきにくい人の調理と買い物の支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 買い物は,ガイドヘルパーに任せるように勧める。

- 2 財布は,貨幣や紙幣を同じ場所に収納できるものを勧める。

- 3 包丁は,調理台の手前に置くように勧める。

- 4 まな板は,食材と同じ色にするように勧める。

- 5 よく使う調理器具は,いつも同じ場所に収納するように勧める。

答え:5

解説:

弱視(視覚障害)のある人が安全に調理を行うためには、環境を整えることが重要です。調理器具や調味料などの配置場所を「いつも同じ場所」(定位置管理)に決めておくことで、探す手間が省け、手の感覚や記憶を頼りに効率よく安全に作業を進めることができます。

1は自立支援に反します。2は逆で、貨幣や紙幣を「別々に」収納できる(触って区別しやすい)財布を勧めます。3は、手前に置くと誤って落としたり、触れて怪我をしたりする危険があります。4は逆で、食材と「反対の色」(コントラスト)のまな板を選ぶと、食材の輪郭が見やすくなります。

問題99

次の記述のうち,関節リウマチ(rheumatoid arthritis)のある人が,少ない負担で家事をするための介護福祉職の助言として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 部屋の掃除をするときは,早朝に行うように勧める。

- 2 食器を洗うときは,水を使うように勧める。

- 3 テーブルを拭くときは,手掌基部を使うように勧める。

- 4 瓶のふたを開けるときは,指先を使うように勧める。

- 5 洗濯かごを運ぶときは,片手で持つように勧める。

答え:3

解説:

関節リウマチの方は、指先の関節に負担をかけると痛みや変形が悪化します。テーブルを拭く際に、痛めやすい指先(雑巾を指でつまむ)ではなく、手のひらの付け根(手掌基部)や前腕を使って体重をかけるように助言することは、関節保護の観点から非常に適切です。

1は間違いです。関節リウマチは「朝のこわばり」が特徴であり、早朝は最も動きにくい時間帯です。2は間違いです。水(冷水)は痛みを増強させるため、お湯(温水)を使うよう勧めます。4は逆で、指先を使わず、オープナーなどの自助具や手のひら全体を使うよう勧めます。5は逆で、片手持ちは負担が大きいため、両手で持つか、台車などを使うよう勧めます。

問題100

睡眠の環境を整える介護に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 マットレスは,腰が深く沈む柔らかさのものにする。

- 2 枕は,頸部が前屈する高さにする。

- 3 寝床内の温度を20℃に調整する。

- 4 臭気がこもらないように,寝室の換気をする。

- 5 睡眠状態を観察できるように,寝室のドアは開けておく。

答え:4

解説:

安眠のためには、温度、湿度、光、音といった環境整備が重要です。寝室に尿臭や体臭、食べ物の臭い(臭気)がこもっていると、不快感から睡眠が妨げられるため、就寝前や起床後に適切に換気を行い、空気を入れ替えることが望ましいです。

1は間違いです。柔らかすぎるマットレスは腰が沈み込み、寝返りが打ちにくく、腰痛の原因にもなります。適度な硬さが必要です。2は間違いです。頸部が前屈する(顎が胸につくような)高い枕は、気道を狭め、いびきや首の痛みの原因になります。3は「寝室」の室温(冬場18℃~22℃程度)の目安であり、「寝床内(布団の中)」の温度(33℃前後が快適とされる)ではありません。5は、プライバシーの観点から不適切です。

問題101

利用者の入眠に向けた介護福祉職の助言として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「足をお湯につけて温めてから寝ましょう」

- 2 「寝室の照明を,昼光色の蛍光灯に変えましょう」

- 3 「布団に入ってから,短く浅い呼吸を繰り返しましょう」

- 4 「入眠への習慣は控えましょう」

- 5 「寝る前に,汗をかく運動をしましょう」

答え:1

解説:

質の良い睡眠のためには、深部体温(体の内部の温度)が下がることが重要です。足浴(足をお湯につける)や入浴で一時的に手足の末梢血管を温めると、その後の放熱がスムーズになり、深部体温が下がりやすくなるため、自然な入眠を促します。

2は間違いです。昼光色(白く明るい光)は覚醒を促すため、暖色系(オレンジ色)の暗めの照明が望ましいです。3は逆で、リラックスできる「長く深い」呼吸(腹式呼吸など)が望ましいです。4は逆で、音楽を聴く、本を読むなど、リラックスできる入眠儀式(習慣)は有効です。5は、寝る直前の激しい運動は交感神経を刺激し、覚醒させてしまうため不適切です。

問題102

終末期で終日臥床している利用者に対する介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 入浴時は,肩までお湯につかるように勧める。

- 2 息苦しさを訴えたときは,半座位にする。

- 3 終日,窓を閉めたままにする。

- 4 会話をしないように勧める。

- 5 排便時は,息を止めて腹に力を入れるように勧める。

答え:2

解説:

終末期では、心肺機能の低下や胸水(きょうすい)の貯留などにより、息苦しさ(呼吸困難)を感じることが多くなります。仰臥位(仰向け)では内臓が横隔膜を圧迫するため、苦痛が増強します。ベッドの背を上げ、上体を起こした姿勢(半座位:セミファウラー位)にすることで、横隔膜が下がり、呼吸が楽になります。

1は、心臓への負担(水圧)が大きいため、半身浴や足浴、清拭が望ましいです。3は、息苦しさを軽減するため、適度な換気や室温調整が必要です。4は、利用者の意欲を尊重し、無理のない範囲での会話は重要です。5は、息む(いきむ)動作は心臓に大きな負担をかけるため、避けるべきです。

問題103

介護老人福祉施設に入所している利用者の看取りにおける,介護福祉職による家族への支援として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 利用者の介護は,介護福祉職が最期まで行い,家族には控えてもらう。

- 2 利用者の反応がないときには,声をかけることを控えるように伝える。

- 3 利用者の死後は,毎日電話をして,家族の状況を確認する。

- 4 利用者の死後は,気分を切り替えるように家族を励ます。

- 5 家族が悔いが残ると言ったときは,話を聴く。

答え:5

解説:

看取り後の家族支援(グリーフケア)において、家族が「あの時こうすればよかった」といった後悔の念を口にされた場合、それを否定したり、安易に励ましたりするのではなく、まずはその気持ち(悔い)をそのまま受容し、傾聴することが重要です。これにより、家族は自身の感情を整理することができます。

1は間違いです。家族が希望すれば、ケア(清拭など)に参加してもらうことは、看取りのプロセスとして重要です。2は間違いです。反応がなくても聴覚は最後まで残ると言われているため、積極的な声かけを促します。3は過度な介入です。4は、悲嘆(グリーフ)のプロセスを無視した不適切な励ましです。

問題104

利用者の障害特性に適した福祉用具の選択に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 言語機能障害の利用者には,ストッキングエイドの使用を勧める。

- 2 全盲の利用者には,音声ガイド付き電磁調理器の使用を勧める。

- 3 聴覚障害の利用者には,床置き式手すりの使用を勧める。

- 4 右片麻痺の利用者には,交互型歩行器の使用を勧める。

- 5 肘関節拘縮の利用者には,座位時に体圧分散クッションの使用を勧める。

答え:2

解説:

全盲(視覚障害)の利用者は、調理器具のスイッチや火加減を目で確認することができません。「音声ガイド付き電磁調理器(IHクッキングヒーター)」は、操作内容や設定温度を音声で知らせてくれるため、安全に調理を行うことができる適切な福祉用具です。

1のストッキングエイドは、股関節疾患や体幹機能障害で前かがみになれない人が使います。3の床置き式手すりは、移動・移乗動作に不安がある人が使います。4の交互型歩行器は、両手で操作する必要があるため、片麻痺の利用者には使えません。5の体圧分散クッションは、褥瘡リスクがある人が使います。

問題105

福祉用具等を安全に使用するための方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 車いすをたたむときは,ブレーキをかけてから行う。

- 2 入浴用介助ベルトは,利用者の腰部を真上に持ち上げて使用する。

- 3 差し込み便器は,端座位で使用する。

- 4 移動用リフトで吊り上げるときは,利用者のからだから手を離して行う。

- 5 簡易スロープは,埋め込み工事をして使用する。

答え:1

解説:

車いすをたたんだり、開いたりする際は、車いす本体が不意に動いて転倒したり、指を挟んだりする危険があります。操作を行う前には、必ずブレーキ(駐車ブレーキ)をかけて車いすを固定することが、安全な取り扱いの基本です。

2は、真上に「持ち上げる」(リフティング)ための道具ではなく、移乗や歩行の際に介助者が掴まり、利用者のバランスを支えるためのものです。3は、臥床(仰臥位)したまま排泄するための便器です。4は、吊り上げ中は利用者の体が不安定になるため、必ずそばで体を支え、手を離してはいけません。5は、簡易スロープは設置・撤去が可能なものであり、埋め込み工事を行うのは固定式スロープ(住宅改修)です。

介護過程

問題106

介護過程を展開する目的として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 業務効率を優先する。

- 2 医師と連携する。

- 3 ケアプランを作成する。

- 4 画一的な介護を実現する。

- 5 根拠のある介護を実践する。

答え:5

解説:

介護過程とは,アセスメント,計画立案,実施,評価という一連のプロセスです。これを行う目的は,経験や勘に頼る介護ではなく,「なぜこのケアが必要なのか」という科学的な根拠に基づいた介護を実践することです。根拠(エビデンス)を明確にすることで,ケアの質を保証し,チームで統一した個別ケアを実現できます。

1(業務効率)や4(画一的介護)は,介護過程の目的とは正反対の考え方です。3(ケアプラン作成)は介護過程の一部(プロセス)であり,目的そのものではありません。2(医師との連携)もプロセスの一部です。

問題107

次のうち,介護過程を展開した結果を評価する項目として,最も優先すべきものを1つ選びなさい。

- 1 実施に要した日数

- 2 情報収集に要した時間

- 3 評価に要した時間

- 4 介護福祉職チームの満足度

- 5 短期目標の達成度

答え:5

解説:

介護過程における「評価」とは,立案した介護計画(ケアプラン)に基づいてケアを「実施」した結果,設定した目標がどの程度達成されたかを判断することです。したがって,評価項目として最も優先されるべきなのは,利用者の状態や生活の変化が「短期目標の達成度」にどのようにつながったかを確認することです。

1,2,3はケアの効率性に関する項目であり,ケアの質や結果を評価するものではありません。4は介護職側の視点であり,利用者本人の変化を評価するものではありません。

問題108

次の記述のうち,居宅サービス計画と訪問介護計画の関係として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 訪問介護計画を根拠に,居宅サービス計画を作成する。

- 2 居宅サービス計画の目標が変更されても,訪問介護計画は見直しをせず継続する。

- 3 居宅サービス計画と同じ内容を,訪問介護計画に転記する。

- 4 居宅サービス計画の方針に沿って,訪問介護計画を作成する。

- 5 訪問介護計画の終了後に,居宅サービス計画を作成する。

答え:4

解説:

まず介護支援専門員(ケアマネジャー)が,利用者の総合的な計画である「居宅サービス計画(マスタープラン)」を作成します。訪問介護事業所は,その居宅サービス計画に位置付けられたサービス内容や方針に沿って,より具体的な「訪問介護計画(個別計画)」を作成しなければなりません。両者は連動している必要があり,4が正しい関係性です。

1と5は作成の順序が逆です。2は,居宅サービス計画が変更されれば,訪問介護計画も見直しが必要です。3は,訪問介護計画は居宅サービス計画よりも具体的・詳細な内容を記載するため,転記するだけでは不十分です。

次の事例を読んで,問題109,問題110について答えなさい。

〔事 例〕

Lさん(76歳,女性,要介護1)は,自宅で娘と暮らしている。軽度の認知症(dementia)と診断されたが,身体機能に問題はなく,友人との外出を楽しんでいる。

ある日,外食の後,自宅近くで保護されたとき,「ここはどこなの」と言った。その後,自宅から出ようとしなくなった。心配した娘が本人と相談して,小規模多機能型居宅介護を利用することになった。

利用開始時に,Lさんの短期目標を,「外出を楽しめる」と設定した。2週間が過ぎた頃,Lさんから,近くのスーパーへの買い物ツアーに参加したいと申し出があった。

当日,他の利用者や介護福祉職と笑顔で買い物をする様子が見られた。買い物が終わり,歩いて戻り始めると,笑顔が消え,急に立ち止まった。

介護福祉職が声をかけると,「ここはどこなの。どこに行くの」と不安そうに言った。

問題109

Lさんが急に立ち止まった行動の解釈として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 買い物ツアー時間の延長の要求

- 2 自分のいる場所がわからない不安

- 3 休憩したいという訴え

- 4 店での介護福祉職の支援に対する不満

- 5 一人で帰りたいという訴え

答え:2

解説:

Lさんは,「ここはどこなの。どこに行くの」と不安そうに発言しています。これは,認知症の見当識障害により,今いる場所がわからなくなった(道に迷った)ことを示しています。過去に保護された体験(トラウマ)も重なり、強い不安を感じて立ち止まってしまったと解釈するのが最も適切です。

1,4,5は本文から読み取れません。3(休憩したい)という身体的な訴えではなく,発言の内容から明らかに心理的な不安が原因です。

問題110

Lさんの状況から,短期目標と支援内容を見直すためのカンファレンス(conference)が開かれた。

担当する介護福祉職の提案として,最も優先すべきものを1つ選びなさい。

- 1 外出先から帰れなくなる不安への対応が必要である。

- 2 表情がかたくなったときは帰り道を変更する。

- 3 外出する意欲を持つ必要がある。

- 4 歩くために身体機能の改善が必要である。

- 5 事業所をなじみの生活空間にする。

答え:1

解説:

Lさんは「買い物ツアーに参加したい」と自ら申し出て,買い物の間は「笑顔」が見られており,「外出を楽しめる」という目標自体は間違っていません。問題は,帰路での「場所がわからなくなる不安」です。したがって,カンファレンスで提案すべき最も優先的な内容は,外出の「帰り道」に生じる不安にどう対応するか,その支援方法(例:なじみの道を選ぶ,写真を見せる,不安な時はすぐに声をかける等)を具体的に検討する必要がある,という点です。

2は具体的な対応策の一つですが,まずは1の課題認識を共有することが優先です。3(意欲)や4(身体機能)は問題ありません。5は外出支援とは別の課題です。

次の事例を読んで,問題111,問題112について答えなさい。

〔事 例〕

Mさん(35歳,男性,障害支援区分5)は,脳性麻痺(cerebral palsy)による四肢麻痺で筋緊張がある。日常生活動作は全般に介護が必要であり,電動車いすを使用している。これまで,本人と母親(70歳)の希望で,自宅で二人暮らしを続けてきた。Mさんは3年前から,重度訪問介護を利用している。軽度の知的障害があるが,自分の意思を介護者と母親に伝えることができる。相談支援専門員が作成したサービス等利用計画の総合目標は,「やりたいことに挑戦し,生活を充実させる」となっている。

Mさん自身も,やりたいことを見つけたいと介護福祉職に話していたことから,次の個別支援会議で検討する予定になっていた。ある日,重度訪問介護の利用時,パラリンピックのテレビ中継を見ていたMさんが,介護福祉職に,「ボール投げるの,おもしろそう」と話した。

問題111

次のうち,Mさんの発言から,個別支援計画を立案するために,介護福祉職が把握すべき情報として,最も優先すべきものを1つ選びなさい。

- 1 競技で使われるボールの種類

- 2 話を聞いた介護福祉職の感想

- 3 競技に対するMさんの意向

- 4 母親のパラリンピックへの関心

- 5 テレビ中継を見ていた時間

答え:3

解説:

Mさんの「おもしろそう」という発言は,総合目標である「やりたいことに挑戦し,生活を充実させる」につながる重要な「興味の芽」です。介護福祉職が次に把握すべきことは,この発言の真意です。「見ているのがおもしろそう」なのか,「自分も(体験・挑戦)してみたい」のか,Mさん本人の意向を確認することが,計画を立案する上で最も優先すべき情報となります。

1,2,4,5は,Mさんの意向を確認した後で必要になるかもしれない情報,あるいは優先度の低い情報です。

問題112

いくつかのスポーツクラブを見学後,介護福祉職はMさんから,「このスポーツクラブが近いから,入会前に体験したい」と伝えられた。

Mさんへの介護福祉職の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 筋緊張から回復する訓練を行うように伝える。

- 2 母親が決めたスポーツクラブを選ぶように勧める。

- 3 スポーツクラブにすぐに入会するように勧める。

- 4 意思決定に必要な情報を提供する。

- 5 相談支援専門員の許可を得るように勧める。

答え:4

解説:

Mさんは「体験したい」という具体的な意思決定を行おうとしています。介護福祉職の役割は,Mさんがその意思決定をスムーズに行えるよう支援することです。例えば,「体験利用の申込み方法は?」「体験時の介助体制は?」「費用は?」など,Mさんが体験するために必要な情報を一緒に確認し,提供することが,本人の自己決定を支える適切な対応です。

1,2は本人の意向を無視しています。3は「体験したい」というMさんの意向を飛び越え,支援者が決定してしまっています。5はMさんの主体性を尊重せず,許可制にするような関わりであり不適切です。

問題113

介護福祉職が事例研究を行う目的として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 事業所の介護の理念の確認

- 2 介護福祉職の能力を調べること

- 3 介護過程から介護実践を振り返ること

- 4 介護報酬の獲得

- 5 介護福祉職自身の満足度の充足

答え:3

解説:

事例研究(ケーススタディ)とは,自身が関わった特定の事例について,介護過程(アセスメント,計画,実施,評価)の枠組みに沿って客観的に振り返り,分析することです。その目的は,実践した介護の根拠や妥当性を検証し,課題を明確にすることで,自らの専門性を高め,今後のより良い介護実践につなげることです。

1,2,4,5は,事例研究の本来の目的ではありません。

総合問題

次の事例を読んで,問題114から問題116までについて答えなさい。

〔事 例〕

Aさん(80歳,女性)は,自宅で一人暮らしをしている。同じ県内に住む娘が,月に一度Aさんの自宅を訪れている。

最近,Aさんの物忘れが多くなってきたため,不安になった娘が,Aさんと一緒に病院を受診したところ,医師から,脳の記憶をつかさどる部分が顕著に萎縮したアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)であると診断された。Aさんはこのまま自宅で暮らすことを希望し,介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら一人暮らしを継続することになった。

ある日,娘からサービス提供責任者に,今年はAさんが一人で雪かきができるか不安であると相談があった。そこで,サービス提供責任者が,Aさんと一緒に地区の民生委員に相談したところ,近所の人たちが雪かきをしてくれることになった。

問題114

図は脳を模式的に示したものである。Aさんの脳に萎縮が顕著にみられる部位として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 A(前頭葉)

- 2 B(頭頂葉)

- 3 C(後頭葉)

- 4 D(海馬)

- 5 E(小脳)

答え:4

解説:

事例では、Aさんはアルツハイマー型認知症と診断され、「脳の記憶をつかさどる部分が顕著に萎縮」していると説明されています。アルツハイマー型認知症において、記憶障害の主な原因となるのは、記憶の形成に中心的な役割を果たす「海馬」(かいば)の萎縮です。したがって、Dが正解です。

A(前頭葉)は前頭側頭型認知症、C(後頭葉)はレビー小体型認知症(視覚症状)と関連が深いです。E(小脳)は平衡感覚や運動調節を司ります。

問題115

地域包括ケアシステムにおいて,Aさんの雪かきの課題への対応を示すものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 自助

- 2 互助

- 3 介助

- 4 扶助

- 5 公助

答え:2

解説:

地域包括ケアシステムは、「自助」(自分でやる)、「互助」(近所や友人の助け合い)、「共助」(介護保険などの制度)、「公助」(税金による福祉や生活保護)で構成されます。Aさんの雪かきの課題は、民生委員に相談し、「近所の人たち」という地域のインフォーマルな支え合いによって解決されています。これは「互助」の典型例です。

3(介助)は介護行為そのもの、4(扶助)は生活保護などを指します。

問題116

ある日,訪問介護員(ホームヘルパー)がAさんの自宅を訪れ,一包化された薬の服薬状況を確認したところ,残薬があった。Aさんに服薬状況を確認すると,薬を飲んだかどうか,わからなくなることがあるという返答があった。訪問介護員(ホームヘルパー)は,Aさんとの会話から,日時に関する見当識に問題はないことを確認した。

Aさんの薬の飲み忘れを防止するための対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 一包化を中止する。

- 2 インフォーマルな社会資源の活用は避ける。

- 3 お薬カレンダーの使用を提案する。

- 4 一人では薬を服用しないように伝える。

- 5 薬の飲み忘れに気がついたとき,2回分を服用するように伝える。

答え:3

解説:

Aさんは記憶障害(飲んだことを忘れる)がありますが、見当識(日時)は保たれています。このような場合、日付や朝・昼・夜が一目でわかり、飲んだかどうかが視覚的に確認できる「お薬カレンダー」や「服薬ケース」の使用を提案することが、飲み忘れを防止する最も適切な支援です。

1(一包化の中止)は、かえって飲み間違いを誘発します。2は(雪かきのように)活用すべきです。4(一人で服用しない)はAさんの自立を妨げます。5(2回分服用)は過量服薬となり非常に危険です。

次の事例を読んで,問題117から問題119までについて答えなさい。

〔事 例〕

Bさん(75歳,男性,要介護3)は,1年前に脳梗塞(cerebral infarction)を発症し,右片麻痺がある。自宅では,家具や手すりにつかまって,なんとか自力歩行し,外出時は車いすを使用していた。うまく話すことができないこともあるが,他者の話を聞き取って理解することは,問題なくできていて,介護保険サービスを利用しながら,一人で暮らしていた。数か月前から着替えや入浴に介助が必要になり,在宅生活が難しくなったため,1週間前にU介護老人福祉施設に入所した。

入所時の面談でBさんは,自分の力で歩きたいという意思を示した。U介護老人福祉施設では,C介護福祉士をBさんの担当者に選定した。C介護福祉士は,カンファレンス(conference)での意見に基づいて,Bさんが,四点杖を使用して,安全に施設内を歩行できることを短期目標とした介護計画を立案した。

問題117

入所から2か月が経過した。C介護福祉士は,Bさんの四点杖歩行の様子を観察したところ,左立脚相と比べて,右立脚相が短いことが気になった。Bさんの短期目標を達成するために,理学療法士と相談して,転倒予防の観点から,見守り歩行をするときの介護福祉職の位置について,改めて周知することにした。

Bさんの四点杖歩行を見守るときに介護福祉職が立つ位置として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 Bさんの右側前方

- 2 Bさんの右側後方

- 3 Bさんの真後ろ

- 4 Bさんの左側前方

- 5 Bさんの左側後方

答え:2

解説:

Bさんは右片麻痺(患側:右)があります。歩行介助の基本は、利用者の患側(バランスを崩しやすい側)の「やや後方」に立ち、万が一ふらついた時にすぐに体幹や肩を支えられるように備えることです。したがって、「右側後方」が最も適切な位置です。

前方(1、4)に立つと利用者の進路を妨げ、真後ろ(3)や健側(5)では、患側である右側へ倒れた際に対応が遅れます。

問題118

C介護福祉士がBさんとコミュニケーションをとるための方法に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 補聴器を使用する。

- 2 五十音表を使用する。

- 3 手話を使う。

- 4 大きな声で話しかける。

- 5 「はい」「いいえ」で回答できる質問を中心に用いる。

答え:5

解説:

Bさんは「うまく話すことができない(発語困難=運動性失語や構音障害)」一方で、「他者の話を聞き取って理解することは、問題なくできてい(聴覚・理解は良好)」ます。このように、発語が難しい方とのコミュニケーションでは、「はい」「いいえ」で答えられる「閉じられた質問(クローズド・クエスチョン)」を中心に用いることが、Bさんの負担を軽減し、意思疎通を円滑にするための最も適切な方法です。

1、4は聴覚障害のある方への対応です。2、3もBさんの状態には合致しません。

問題119

入所から3か月後,C介護福祉士は,Bさんの四点杖歩行が安定してきたことを確認して介護計画を見直すことにした。C介護福祉士がBさんに,今後の生活について確認したところ,居室から食堂まで,四点杖で一人で歩けるようになりたいと思っていることがわかった。

Bさんの現在の希望に沿って介護計画を見直すときに,最も優先すべきものを1 つ選びなさい。

- 1 生活場面の中で歩行する機会を増やす。

- 2 評価日は設定しない。

- 3 ほかの利用者と一緒に実施できる内容にする。

- 4 他者との交流を目標にする。

- 5 歩行練習を行う時間は,出勤している職員が決めるようにする。

答え:1

解説:

Bさんの新たな希望(目標)は、「居室から食堂まで」という具体的な生活場面で、「一人で歩ける」ようになることです。この目標を達成するためには、リハビリ室での訓練だけでなく、実際の「生活場面の中で歩行する機会」(=居室から食堂への移動など)を介護計画に位置づけ、安全に見守りながら実践を重ねていくことが、最も優先されるべき支援内容です。

2は評価日の設定は必須です。3、4、5は、Bさんの「一人で歩きたい」という目標とは異なるか、利用者主体でないため不適切です。

次の事例を読んで,問題120から問題122までについて答えなさい。

〔事 例〕

Dさん(38歳,男性,障害支援区分3)は,1年前に脳梗塞(cerebral infarction)を発症し左片麻痺となった。後遺症として左同名半盲,失行もみられる。現在は週3回,居宅介護を利用しながら妻と二人で生活している。

ある日,上着の袖に頭を入れようとしているDさんに介護福祉職が声をかけると,「どうすればよいかわからない」と答えた。普段は妻がDさんの着替えを手伝っている。

食事はスプーンを使用して自分で食べるが,左側にある食べ物を残すことがある。Dさんは,「左側が見づらい。動いているものにもすぐに反応ができない」と話した。

最近は,日常生活の中で,少しずつできることが増えてきた。Dさんは,「人と交流する機会を増やしたい。また,簡単な生産活動ができるようなところに行きたい」と介護福祉職に相談した。

問題120

Dさんにみられた失行として,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 構成失行

- 2 観念失行

- 3 着衣失行

- 4 顔面失行

- 5 観念運動失行

答え:3

解説:

失行とは、麻痺がないのに目的の動作ができない状態です。「着衣失行」は、衣服を正しく認識できず、上下や表裏、部位(袖と頭など)を間違えて、うまく着ることができなくなる症状です。Dさんの「上着の袖に頭を入れようとする」行為は、まさに着衣失行の典型例です。

1(図形が描けない)、2(物品の用途がわからない)、4(顔の動きができない)、5(個々の動作はできるが連続動作ができない)とは異なります。

問題121

Dさんへの食事の支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 食事の量を少なくする。

- 2 テーブルを高くする。

- 3 スプーンを持つ手を介助する。

- 4 バネつき箸に替える。

- 5 食事を本人から見て右寄りに配膳する。

答え:5

解説:

Dさんには「左同名半盲」(両目の左半分が見えない)と、それによる「左側にある食べ物を残す」(左半側空間無視)という症状があります。この場合、本人が認識できる視野(右側)に食器を配置する、すなわち「食事を本人から見て右寄りに配膳する」ことが、食べ残しを防ぐための最も基本的な支援です。

1、2は不適切です。3、4はスプーンを使えているため不要です。

問題122

介護福祉職は,Dさんに生産活動ができるサービスの利用を提案したいと考えている。次のうち,Dさんの発言内容に合う障害福祉サービスとして,最も適切なものを1 つ選びなさい。

- 1 就労継続支援A型での活動

- 2 地域活動支援センターの利用

- 3 療養介護

- 4 就労定着支援

- 5 相談支援事業の利用

答え:2

解説:

Dさんの希望は「人と交流する機会」「簡単な生産活動」です。「地域活動支援センター」は、障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置づけられ、障害のある人が通所し、創作活動、生産活動、地域交流などを行う場であり、Dさんのニーズに最も合致しています。

1(A型)は雇用契約を結ぶ就労であり、「簡単な」というニーズとは異なります。3(療養介護)は医療的ケア、4(就労定着支援)は就職後の支援、5(相談支援)は計画作成などを行う事業であり、Dさんの希望とは異なります。

次の事例を読んで,問題123から問題125までについて答えなさい。

〔事 例〕

Eさん(35歳,男性)は,自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)があり,V障害者支援施設の生活介護と施設入所支援を利用している。Eさんは,毎日のスケジュールを決め,規則や時間を守ってプログラムに参加しているが,周りの人や物事に関心が向かず,予定外の行動や集団行動はとりづらい。コミュニケーションは,話すよりも絵や文字を示したほうが伝わりやすい。

Eさんが利用するV障害者支援施設では,就労継続支援事業も行っている。災害が起こったときに様々な配慮が必要な利用者がいるため,施設として防災対策に力を入れている。また,通所している利用者も多いので,V障害者支援施設は市の福祉避難所として指定を受けている。

問題123

Eさんのストレングス(strength)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 行動力があり,すぐに動く。

- 2 自分で決めたことを継続する。

- 3 新しいことを思いつく。

- 4 コミュニケーション力が高い。

- 5 いろいろなことに興味がもてる。

答え:2

解説:

ストレングスとは、利用者の「強み」や「長所」を指します。事例には、Eさんが「毎日のスケジュールを決め,規則や時間を守ってプログラムに参加している」とあります。これは、Eさんが「自分で決めたこと(決まったこと)を継続する」力や、真面目さ、几帳面さを持っているというストレングス(強み)として捉えることができます。

1、3、4、5は、事例に書かれているEさんの特性(予定外の行動が苦手、コミュニケーションには配慮が必要、関心が向きにくい)とは異なります。

問題124

V障害者支援施設では定期的に災害に備えた避難訓練を行っている。

Eさんの特性を考慮して実施する避難訓練に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 災害時に使用する意思伝達のイラストを用意する。

- 2 避難生活を想定して,食事等の日課を集団で行えるようにする。

- 3 予告せずに避難訓練を行う。

- 4 Eさんの避難訓練は単独で行う。

- 5 避難を援助する人によってEさんへの対応を変える。

答え:1

解説:

Eさんは、自閉症スペクトラム障害の特性として「話すよりも絵や文字を示したほうが伝わりやすい」とあります。災害時のような混乱した状況下では、口頭での指示はさらに伝わりにくくなることが予想されます。そのため、「避難」「静かに」といった意思伝達(指示)のためのイラストや絵カードを事前に用意しておくことは、Eさんの特性を考慮した最も適切な避難訓練の準備です。

2(集団行動)や3(予告なし)は、Eさんが苦手とする状況であり、パニックを引き起こす可能性があるため不適切です。4や5は、実際の避難状況とは異なるため訓練として不適切です。

問題125

V障害者支援施設が,災害発生に備えて取り組む活動として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 事前に受け入れ対象者を確認しておく。

- 2 災害派遣医療チーム(DMAT)と支援人員確保契約を結ぶ。

- 3 職員の役割分担は,状況に応じてその場で決める。

- 4 要配慮者のサービス等利用計画を作成する。

- 5 要配慮者に自分で避難するように促す。

答え:1

解説:

V障害者支援施設は、市の「福祉避難所」として指定されています。福祉避難所は、一般の避難所での生活が困難な要配慮者(高齢者、障害者など)を地域から受け入れる役割があります。災害発生時に混乱なく受け入れを行うためには、あらかじめ市町村と連携し、どのような配慮が必要な人を(受け入れ対象者)、どれくらい受け入れるのかを「事前に確認」し、協定を結んでおくことが不可欠です。

2はDMAT(災害派遣医療チーム)の役割とは異なります。3は間違いです。役割分担はBCP(業務継続計画)などで事前に決めておく必要があります。4や5は、福祉避難所の役割として不適切です。

過去の問題はこちら

(令和4年度午後)介護福祉士国家試験 問題・解答・解説 (当ページ)