人間の尊厳と自立

問題1

利用者の生活の質(QOL)を高めるための介護実践に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 日常生活動作の向上を必須とする。

- 2 利用者の主観的評価では,介護福祉職の意向を重視する。

- 3 介護実践は,家族のニーズに応じて行う。

- 4 福祉用具の活用は,利用者と相談しながら進める。

- 5 価値の基準は,全ての利用者に同じものを用いる。

答え:4

解説:

利用者の生活の質(QOL)を高める介護とは、利用者の「その人らしい生活」を支援することです。そのためには、利用者の自己決定権を尊重することが最も重要です。福祉用具を活用する際は、支援者側が一方的に決めるのではなく、利用者の意向や身体状況、生活スタイルについてよく相談しながら進める必要があります。

1の日常生活動作(ADL)の向上だけがQOLの全てではありません。2の主観的評価は、介護福祉職の意向ではなく、利用者自身の満足度を重視します。3は家族ではなく、利用者本人のニーズが最優先されます。5は、価値の基準は人それぞれであり、個別性を尊重します。

問題2

Aさん(25歳,男性,障害支援区分3)は,網膜色素変性症(retinitis pigmentosa)で,移動と外出先での排泄時に介助が必要である。同行援護を利用しながら,自宅で母親と暮らしている。音楽が好きなAさんは合唱サークルに入会していて,月1回の練習に参加している。

合唱コンクールが遠方で行われることになった。同行援護を担当する介護福祉職は,Aさんから,「コンクールに出演したいが,初めての場所に行くことが心配である」と相談を受けた。

介護福祉職のAさんへの対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 合唱コンクールへの参加を諦めるように話す。

- 2 合唱サークルの仲間に移動の支援を依頼するように伝える。

- 3 一緒に交通経路や会場内の状況を確認する。

- 4 合唱コンクールに参加するかどうかは,母親に判断してもらうように促す。

- 5 日常生活自立支援事業の利用を勧める。

答え:3

解説:

Aさんは「コンクールに出演したい」という意欲(ニーズ)と、「初めての場所が心配」という不安(課題)を両方持っています。介護福祉職の役割は、Aさんの「出演したい」という自己決定を尊重し、その不安を取り除く支援をすることです。一緒に交通経路や会場内のトイレの場所などを事前に確認することは、不安を軽減し、Aさんの社会参加(QOLの向上)を実現するための最も具体的な支援です。

1や4は、Aさんの自己決定権を侵害する不適切な対応です。2は不安の解決を他者に丸投げする対応です。5は金銭管理や福祉サービス利用援助の事業であり、今回の相談内容とは異なります。

人間関係とコミュニケーション

問題3

ストレス対処行動の一つである問題焦点型コーピングに当てはまる行動として,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 趣味の活動をして気分転換する。

- 2 トラブルの原因に働きかけて解決しようとする。

- 3 運動して身体を動かしストレスを発散する。

- 4 好きな音楽を聴いてリラックスする。

- 5 「トラブルも良い経験だ」と自己の意味づけを変える。

答え:2

解説:

コーピング(ストレス対処行動)は、ストレスの原因そのものに働きかける「問題焦点型」と、ストレスによって生じた不快な感情(怒り、不安など)を処理しようとする「情動焦点型」に大別されます。選択肢2は、トラブルというストレスの原因に直接働きかけ、解決を図ろうとする行動であり、「問題焦点型」の典型例です。

一方、1(気分転換)、3(発散)、4(リラックス)、5(意味づけを変える)は、すべてストレスによって生じた感情を緩和・処理するための行動であり、「情動焦点型」に分類されます。

問題4

Bさん(80歳,女性)は,介護老人保健施設に入所が決まった。今日はBさんが施設に入所する日であり,C介護福祉職が担当者になった。C介護福祉職は,初対面のBさんとの信頼関係の形成に向けて取り組んだ。

C介護福祉職のBさんへの対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 自発的な関わりをもつことを控えた。

- 2 真正面に座って面談をした。

- 3 自分から進んで自己紹介をした。

- 4 終始,手を握りながら話をした。

- 5 孫のような口調で語りかけた。

答え:3

解説:

利用者との信頼関係(ラポール)を形成するための第一歩は、介護福祉職がまず「自分は何者か」を相手に伝えること(自己開示)です。自分から進んで名前や担当者であることを伝える「自己紹介」は、利用者の不安を和らげ、対等な関係を築くための基本であり、最も適切な対応です。

1は関係構築を放棄しています。2の真正面(対面法)は、相手に圧迫感や緊張感を与える可能性があるため、初対面では90度の角度(直角法)などが望ましいです。4は過度な身体接触であり、相手に不快感を与える可能性があります。5は、利用者を子ども扱いする(インファンティライゼーション)不適切な口調であり、尊厳を傷つけます。

問題5

介護老人福祉施設は,利用者とその家族,地域住民等との交流を目的とした夏祭りを開催した。夏祭りには,予想を超えた来客があり,「違法駐車が邪魔で困る」という苦情が近隣の住民から寄せられた。そこで,次の夏祭りの運営上の改善に向けて職員間で話し合い,対応案を作成した。

次の対応案のうち,PDCAサイクルのアクション(Action)に当たるものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 近隣への騒音の影響について調べる。

- 2 苦情を寄せた住民に話を聞きに行く。

- 3 夏祭りの感想を利用者から聞く。

- 4 来客者用の駐車スペースを確保する。

- 5 周辺の交通量を調べる。

答え:4

解説:

PDCAサイクルは、P(計画)→D(実行)→C(評価)→A(改善)の循環です。事例では、「違法駐車」の苦情(C:評価)を受け、話し合い、「対応案を作成」しました。A(改善/Action)は、この評価(C)に基づいて見つかった課題を解決するための具体的な「改善策」を指します。「来客者用の駐車スペースを確保する」ことは、違法駐車という課題に対する直接的な改善策であり、Aに該当します。このA(改善策)が、次回のP(計画)に盛り込まれることになります。

1、2、3、5は、C(評価)や、次のP(計画)を立てるための情報収集・調査にあたります。

問題6

D介護福祉職は,利用者に対して行っている移乗の介護がうまくできず,技術向上を目的としたOJTを希望している。

次のうち,D介護福祉職に対して行うOJTとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 専門書の購入を勧める。

- 2 外部研修の受講を提案する。

- 3 先輩職員が移乗の介護に同行して指導する。

- 4 職場外の専門家に相談するように助言する。

- 5 苦手な移乗の介護は控えるように指示する。

答え:3

解説:

OJT(On-the-Job Training)とは、実際の業務(On-the-Job)の現場において、上司や先輩職員が指導役となり、具体的な仕事を通じて必要な知識や技術を計画的に指導・育成する手法です。選択肢3は、先輩が「移乗の介護」という実際の業務に「同行して指導」しており、OJTの典型例です。

1、2、4は、職場や実際の業務から離れて行われるOff-JT(Off-the-Job Training:職場外研修)や自己啓発(SDS)にあたります。5は技術向上とは逆の対応であり、不適切です。

社会の理解

問題7

社会福祉法に基づく,都道府県や市町村において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として,正しいものを1つ選びなさい。

- 1 特定非営利活動法人(NPO法人)

- 2 隣保館

- 3 地域包括支援センター

- 4 基幹相談支援センター

- 5 社会福祉協議会

答え:5

解説:

社会福祉法(第109条)において、市町村社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として明確に位置づけられています。都道府県社会福祉協議会も同様に、広域的な連携・調整役として定められています。

1(NPO法人)は特定非営利活動促進法、3(地域包括支援センター)は介護保険法、4(基幹相談支援センター)は障害者総合支援法に基づく機関です。2(隣保館)は地域福祉の拠点の一つですが、社会福祉法で市町村・都道府県レベルの推進団体として規定されているのは社会福祉協議会です。

問題8

近年,人と人,人と社会とがつながり,一人ひとりが生きがいや役割をもち,助け合いながら暮らしていくことのできる,包摂的なコミュニティ,地域や社会を創るという考え方が示されている。この考え方を表すものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ナショナルミニマム(national minimum)

- 2 バリアフリー社会

- 3 介護の社会化

- 4 生涯現役社会

- 5 地域共生社会

答え:5

解説:

設問の記述は、厚生労働省が推進している「地域共生社会」の理念そのものです。これは、高齢者、障害者、子どもなど、支援が必要な人も含め、すべての住民が地域社会で孤立せず、互いに支え合い、役割を持って生きていける包摂的な(インクルーシブな)社会を目指す考え方です。

1は国が保障する最低限度の生活水準、2は物理的・制度的な障壁の除去、3は介護を家族から社会全体で支える(介護保険制度など)こと、4は主に高齢者の就労・社会参加を指します。

問題9

我が国の社会保障制度の基本となる,1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」の内容として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 生活困窮者自立支援法の制定の提言

- 2 社会保障制度を,社会保険,国家扶助,公衆衛生及び医療,社会福祉で構成

- 3 介護保険制度の創設の提言

- 4 保育所の待機児童ゼロ作戦の提言

- 5 介護分野におけるICT等の活用とビッグデータの整備

答え:2

解説:

1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会勧告は、戦後の日本の社会保障制度の基本体系を確立したものです。この勧告で、社会保障制度は「社会保険」「国家扶助(現在の公的扶助)」「公衆衛生及び医療」「社会福祉」の4つの柱で構成されると定義されました。

1、3、4、5は、いずれもそれよりはるか後年(主に平成・令和期)の政策課題であり、1950年の勧告には含まれていません。

問題10

Eさん(75歳,女性,要介護2)は,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。最近,Eさんの認知症(dementia)が進行して,家での介護が困難になり,介護老人福祉施設の申込みをすることにした。家族が訪問介護員(ホームヘルパー)に相談したところ,まだ要介護認定の有効期間が残っていたが,要介護状態区分の変更の申請ができることがわかった。

家族が区分変更するときの申請先として,正しいものを1つ選びなさい。

- 1 介護保険の保険者

- 2 後期高齢者医療広域連合

- 3 介護保険審査会

- 4 国民健康保険団体連合会

- 5 運営適正化委員会

答え:1

解説:

介護保険の「保険者」は、その利用者が住んでいる市町村(または特別区)です。要介護認定の新規申請、更新申請、そしてEさんのような状態変化に伴う「区分変更申請」は、すべて保険者である市町村の窓口に対して行います。

2は後期高齢者医療制度の運営主体、3は認定結果に対する不服申し立て先、4は介護報酬の審査支払機関、5は福祉サービスの苦情解決機関であり、申請先ではありません。

問題11

Fさん(19歳,女性,身体障害者手帳2級)は,先天性の聴覚障害がある。Fさんは大学生で,授業のときは手話通訳者が配置されている。Fさんは筆記による定期試験を受けることになり,試験実施に関する配慮を大学に申し出た。

次の記述のうち,Fさんの申し出を踏まえた合理的配慮として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 受験時間を延長する。

- 2 試験問題の文字を拡大する。

- 3 テキストの持ち込みを許可する。

- 4 試験監督者が口頭で説明する内容を書面で渡す。

- 5 問題を読み上げる。

答え:4

解説:

合理的配慮とは、障害のある人の特性に応じて、社会的な障壁を取り除くための調整のことです。Fさんは聴覚障害があるため、試験中に監督者が口頭で行う指示(例:「残り10分です」、問題の訂正など)が聞こえないという障壁があります。その内容を「書面で渡す」ことは、この障壁を取り除き、他の学生と平等な条件を確保するための適切な合理的配慮です。

1や2は主に視覚障害や学習障害などへの配慮、5は聴覚障害のあるFさんには意味がなく、3は試験の公平性を損ないます。

問題12

我が国の「障害者権利条約」の批准(2014年(平成26年))に向けて行われた,障害者基本法の改正(2011年(平成23年))で新たに法律上に規定されたものとして,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 自立支援医療(精神通院医療)の開始

- 2 共同生活援助(グループホーム)の制度化

- 3 成年後見制度の創設

- 4 社会的障壁の除去

- 5 東京2020パラリンピック競技大会の開催

(注) 「障害者権利条約」とは,国際連合の「障害者の権利に関する条約」のことである。

答え:4

解説:

2011年の障害者基本法改正は、国連の障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の重要なステップでした。この改正で、障害を「社会モデル」の視点から捉え直し、条約の理念と一致させるために「社会的障壁の除去」の必要性が法律の基本理念として新たに規定されました。

1(自立支援医療)、2(グループホーム)、3(成年後見制度)は、いずれも2011年より前から存在していた制度です。

問題13

次のうち,「障害者総合支援法」の介護給付を利用するときに,利用者が最初に市町村に行う手続きとして,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 支給申請

- 2 認定調査

- 3 審査会の開催

- 4 障害支援区分の認定

- 5 サービス等利用計画の作成

(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

答え:1

解説:

障害福祉サービスを利用するプロセスは、利用者(または家族)が市町村の窓口に出向き、「サービスを利用したい」という意思表示、すなわち「支給申請」を行うことから始まります。この申請(1)を受けて、市町村は認定調査(2)や審査会(3)を行い、障害支援区分を認定(4)し、計画作成(5)へと進みます。

したがって、2、3、4、5は、すべて最初の「支給申請」の後に行われる手続きです。

問題14

「障害者総合支援法」の居宅介護を利用したときの利用者負担の考え方として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 利用したサービスの種類や量に応じて負担する。

- 2 利用者の負担能力に応じて負担する。

- 3 利用したサービス費用の一定の割合を負担する。

- 4 利用したサービス費用の全額を負担する。

- 5 利用者は負担しない。

(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

答え:2

解説:

障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割(応益負担)ですが、世帯の所得状況に応じて月ごとの「負担上限額」が定められています。低所得の世帯や生活保護世帯の負担は0円になるなど、最終的な負担額は本人の「負担能力(所得)」に応じて決まる仕組み(応能負担)となっています。

3(一定の割合)は基本原則ですが、2(負担能力に応じる)の方が、上限額の仕組みを含めた制度全体の「考え方」としてより適切です。

問題15

「個人情報保護法」に基づくプライバシー保護に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 電磁的記録は,個人情報には含まれない。

- 2 マイナンバーなどの個人識別符号は,個人情報ではない。

- 3 施設職員は,実習生に利用者の生活歴などを教えることは一切できない。

- 4 個人情報を第三者に提供するときは,原則として本人の同意が必要である。

- 5 自治会長は,本人の同意がなくても個人情報を入手できる。

(注) 「個人情報保護法」とは,「個人情報の保護に関する法律」のことである。

答え:4

解説:

個人情報保護法の基本原則は、収集した個人情報を本人の許可なく他者に渡してはならないということです。警察からの捜査照会や生命の危機が迫っている場合などの例外を除き、個人情報を「第三者」に提供する際は、原則として「本人の同意」を得なければなりません。

1(電磁的記録)や2(マイナンバー)は、個人情報の重要な一部です。3は、本人の同意を得て、実習生にも守秘義務契約を結んでもらうなど、適切な手続きを踏めば実習(指導)は可能です。5は間違いです。

問題16

「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 虐待が起こる場として,家庭,施設,病院の3つが規定されている。

- 2 対象は,介護保険制度の施設サービス利用者とされている。

- 3 徘徊しないように車いすに固定することは,身体拘束には当たらない。

- 4 虐待を発見した養介護施設従事者には,通報する義務がある。

- 5 虐待の認定は,警察署長が行う。

(注) 「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

答え:4

解説:

高齢者虐待防止法(第21条)では、養介護施設(介護施設など)の職員は、施設内で他の職員による虐待を発見した場合、速やかに市町村に通報することが「義務」として規定されています。

1は間違いです。法律は「養護者(主に家庭)による虐待」と「養介護施設従事者等(施設)による虐待」の2種類を規定しています(病院は対象外)。2は間違いで、家庭での虐待(養護者による虐待)も対象です。3は、正当な理由のない身体拘束であり、虐待に該当します。5は、虐待の事実確認や認定は「市町村」が行います。

問題17

発達障害のGさん(38歳,男性)は,高校生の頃に不登校になり,ずっとアルバイトをしながら,統合失調症(schizophrenia)の母親(65歳,精神保健福祉手帳2級)を介護してきた。母親に認知症(dementia)が疑われるようになったが,これからも二人で暮らし続けたいと考えたGさんは,相談支援事業所の介護福祉職に相談した。

Gさんに対する介護福祉職の助言として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 地域包括支援センターで,介護保険サービスの情報を得ることを勧める。

- 2 Gさんが正規に雇用されるように,ハローワークに相談に行くことを勧める。

- 3 Gさんの発達障害について,クリニックで適切な治療を受けることを勧める。

- 4 母親に,介護老人福祉施設を紹介する。

- 5 母親に,精神科病院への入院を勧める。

答え:1

解説:

Gさんが抱える現在の課題は、介護している母親(65歳)に認知症が疑われ始めたことです。母親は65歳であり、介護保険の第1号被保険者です。したがって、まずは高齢者の総合相談窓口である「地域包括支援センター」に相談し、介護保険の申請や利用できるサービス(認知症の診断、デイサービスなど)の情報を得ることが、Gさんと母親の「二人で暮らし続けたい」という希望を支えるための第一歩となります。

2や3はGさん自身の問題であり、4や5は相談の初期段階で提案する内容としては早急すぎます。

問題18

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 最低限度の生活が維持できなくなるおそれのある者が対象になる。

- 2 自立を図るために,就労自立給付金が支給される。

- 3 疾病がある者には,医療費が支給される。

- 4 子どもへの学習支援は,必須事業とされている。

- 5 最終的な,「第3のセーフティーネット」と位置づけられている。

答え:1

解説:

生活困窮者自立支援法は、生活保護(セーフティーネットの最終ライン)を受給する前の段階にある人々を支援する法律(第2のセーフティーネット)です。そのため、対象者は、現在困窮している人に加え、「最低限度の生活が維持できなくなるおそれのある者」も含まれます。

2や3の給付金・医療費支給は、この法律の制度ではありません。4の「子どもの学習支援事業」は、必須事業ではなく「任意事業」の一つです。5は間違いで、この法律は「第2」のセーフティーネットと呼ばれます(「第3」または最終は生活保護です)。

こころとからだのしくみ

問題19

Hさん(75歳,男性)は,一人暮らしであるが,隣人と共に社会活動にも積極的に参加し,ゲートボールや詩吟,芸術活動など多くの趣味をもっている。また,多くの友人から,「Hさんは,毎日を有意義に生活している」と評価されている。Hさん自身も友人関係に満足している。

ライチャード(Reichard, S.)による老齢期の性格類型のうち,Hさんに相当するものとして,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 自責型

- 2 防衛型(装甲型)

- 3 憤慨型

- 4 円熟型

- 5 依存型(安楽いす型)

答え:4

解説:

ライチャードの適応類型において、「円熟型」は、老いを受け入れ、過去の人生にも満足し、他者との関係も良好で、趣味や活動に積極的に取り組むタイプを指します。Hさんの、趣味や社会活動に積極的で、友人関係にも満足し「有意義に生活している」と評価される姿は、まさにこの円熟型に該当します。

1(自責型)は過去を悔やみ、3(憤慨型)は他者や環境を非難します。2(防衛型)は老いへの不安から過度に活動的になるタイプ、5(依存型)は他者に依存し受動的なタイプであり、Hさんには当てはまりません。

問題20

大脳の後頭葉にある機能局在として,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 視覚野

- 2 聴覚野

- 3 運動野

- 4 体性感覚野

- 5 感覚性言語野(ウェルニッケ野)

答え:1

解説:

大脳の後頭葉(こうとうよう)は、主に視覚情報の処理を担っており、「視覚野」があります。

2(聴覚野)と5(感覚性言語野)は側頭葉にあります。3(運動野)は前頭葉に、4(体性感覚野)は頭頂葉にあります。

問題21

立位姿勢を維持するための筋肉(抗重力筋)として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 上腕二頭筋

- 2 大胸筋

- 3 大腿四頭筋

- 4 僧帽筋

- 5 三角筋

答え:3

解説:

抗重力筋とは、重力に抗して立位などの姿勢を維持するためにはたらく筋肉のことです。「大腿四頭筋」は太ももの前側にある大きな筋肉で、膝関節を伸ばして体を支える、立位姿勢の維持に不可欠な抗重力筋です。

1(上腕二頭筋)、2(大胸筋)、5(三角筋)は、主に腕や肩を動かす筋肉です。4(僧帽筋)も背中上部で姿勢に関わりますが、立位維持において大腿四頭筋の役割は最も大きいものです。

問題22

廃用症候群(disuse syndrome)で起こる可能性があるものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 うつ状態

- 2 高血圧

- 3 関節炎

- 4 徘徊

- 5 下痢

答え:1

解説:

廃用症候群(活動性が低下することによる心身の機能低下)は、筋萎縮や関節拘縮、起立性低血圧などの身体的機能低下だけでなく、意欲の低下、認知機能の低下、そして「うつ状態」といった精神的機能の低下も引き起こします。

2は起立性「低」血圧、5は「便秘」が起こりやすくなります。3(関節炎)や4(徘徊)は廃用症候群の直接的な症状ではありません。

問題23

褥瘡の好発部位として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 側頭部

- 2 頸部

- 3 腹部

- 4 仙骨部

- 5 足趾部

答え:4

解説:

褥瘡(じょくそう)は、ベッドや車いすの面と骨の突起部(骨突出部)に挟まれた皮膚が、持続的に圧迫されて血流障害を起こすことで発生します。特に仰向け(仰臥位)や座位(端座位・車いす)で最も圧迫がかかりやすいのが「仙骨部」(お尻の中央の骨)であり、最も褥瘡ができやすい部位(好発部位)です。

1、2、5も骨突出部であり好発部位ではありますが、仙骨部や踵部に比べると頻度は低くなります。3(腹部)は骨突出部ではありません。

問題24

次のうち,口臭の原因になりやすい状態として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 唾液の増加

- 2 義歯の装着

- 3 歯周病(periodontal disease)

- 4 顎関節症(temporomandibular joint disorder)

- 5 低栄養状態

答え:3

解説:

口臭の主な原因は、口腔内の細菌がタンパク質などを分解する際に発生させる揮発性硫黄化合物です。「歯周病」は、歯周ポケット内で細菌が繁殖し、炎症や膿(うみ)を生じさせるため、強い口臭の直接的な原因となります。

1は逆で、唾液が減少(口腔乾燥)すると自浄作用が低下し、口臭の原因になります。2(義歯)も清掃不良であれば原因になりますが、3(疾患)の方がより直接的です。4、5は直接的な原因ではありません。

問題25

Jさん(82歳,女性)は,施設に入所している。Jさんは車いすで食堂に来て,箸やスプーンを使って,自分で食事をしている。主食は普通食,おかずは刻み食で全量摂取している。最近,車いすからずり落ちる傾向があり,首が後屈した姿勢で食事をし,むせることが多くなった。

Jさんが誤嚥をしないようにするための最初の対応として,最も適切なものを1 つ選びなさい。

- 1 食事回数の調整

- 2 座位姿勢の調整

- 3 使用食器の変更

- 4 食事の量の調整

- 5 食事場所の変更

答え:2

解説:

誤嚥(ごえん)を防ぐための食事姿勢の基本は、深く腰掛け、体幹を安定させ、わずかに前傾して顎を引くことです。Jさんは「ずり落ちる傾向があり」「首が後屈した姿勢(顎が上がった姿勢)」で食事をしています。これは、気管が開き、食物が誤嚥しやすい最も危険な姿勢です。「むせ」は誤嚥のサインであり、この危険な姿勢を正すこと、すなわち「座位姿勢の調整」が、誤嚥予防のための最初の対応として最も重要です。

1、3、4、5の変更を検討する前に、まず安全な姿勢を確保することが最優先です。

問題26

次のうち,誤嚥しやすい高齢者の脱水予防のために確認することとして,最も優先すべきものを1つ選びなさい。

- 1 義歯の装着状態

- 2 上肢の関節可動域

- 3 睡眠時間

- 4 夜間の咳込みの有無

- 5 摂取している水分の形状

答え:5

解説:

誤嚥しやすい高齢者にとって、水やお茶などのサラサラした液体は、咽頭を通過するスピードが速すぎて誤嚥しやすいため、最もむせやすいものです。むせるために水分摂取を控えてしまい、結果として脱水を起こす危険があります。そのため、脱水予防には、その方が安全に飲める「水分の形状」(例:とろみをつけた水分、ゼリー状の水分など)になっているかを確認することが最も優先されます。

1は咀嚼、2は自助具の必要性に関連します。4は誤嚥が起きている「結果」の確認であり、予防のための確認事項ではありません。

問題27

健康な成人の便の生成で,上行結腸の次に内容物が通過する部位として,正しいものを1つ選びなさい。

- 1 S状結腸

- 2 回腸

- 3 直腸

- 4 下行結腸

- 5 横行結腸

答え:5

解説:

大腸は、盲腸、結腸(上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸)、直腸の順につながっています。したがって、上行結腸(じょうこうけっちょう)の次に内容物が通過するのは「横行結腸」(おうこうけっちょう)です。

2の回腸(かいちょう)は小腸の最後であり、上行結腸の「前」にあたります。

問題28

高齢者の睡眠薬の使用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 依存性は生じにくい。

- 2 翌朝まで作用が残ることがある。

- 3 食事後すぐの服用が望ましい。

- 4 アルコールと一緒に飲んでも効果は変わらない。

- 5 転倒の原因にはならない。

答え:2

解説:

高齢者は、肝臓や腎臓の機能が低下しているため、薬の分解や排泄に時間がかかります。そのため、睡眠薬の作用が翌朝まで持ち越してしまい(持ち越し効果)、日中の眠気やふらつきを引き起こすことがあります。

1は依存性が生じる可能性があります。3は就寝前に服用するのが一般的です。4はアルコールと併用すると、作用が過度に強まり、呼吸抑制などを起こす危険があり厳禁です。5は、眠気やふらつきにより「転倒」の大きな原因となります。

問題29

大切な人を亡くした後にみられる,寂しさやむなしさ,無力感などの精神的反応や,睡眠障害,食欲不振,疲労感などの身体的反応を表すものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 認知症(dementia)

- 2 グリーフ(grief)

- 3 リビングウィル(living will)

- 4 スピリチュアル(spiritual)

- 5 パニック障害(panic disorder)

答え:2

解説:

グリーフ(grief)とは、死別などによる喪失体験によって引き起こされる、悲しみ、寂しさ、怒りといった精神的反応や、睡眠障害、食欲不振、疲労感などの身体的反応を含む、一連の自然な反応(悲嘆)のことです。

1(認知症)は認知機能の障害、3(リビングウィル)は終末期医療に関する事前指示書、4(スピリチュアル)は霊的・精神的な概念、5(パニック障害)は不安障害の一種です。

問題30

死が近づいているときの身体の変化として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 瞳孔の縮小

- 2 筋肉の硬直

- 3 発汗

- 4 結膜の充血

- 5 喘鳴

答え:5

解説:

死が近づくと、意識レベルが低下し、痰(たん)を喀出(かくしゅつ)する力や唾液を飲み込む力が弱くなります。その結果、気道に分泌物が溜まり、呼吸をするたびにゴロゴロ、ゼーゼーという音(喘鳴:ぜんめい)が聞こえることがあります。これは「死前喘鳴(しぜんぜんめい)」と呼ばれます。

1は瞳孔が散大(開き)ます。2(筋肉の硬直)は死「後」の変化(死後硬直)です。3(発汗)や4(結膜の充血)は、必ずしも典型的な兆候ではありません。

発達と老化の理解

問題31

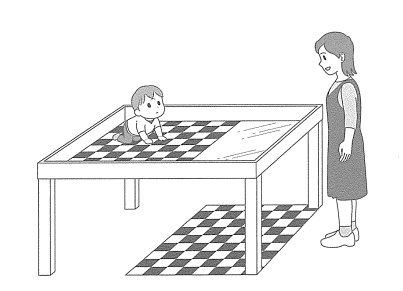

今,発達の実験のために,図のようなテーブル(テーブル表面の左半分が格子柄,右半分が透明な板で床の格子柄が透けて見える)の左端に,Kさん(1歳1 か月)を座らせた。テーブルの反対側には母親が立っている。Kさんは,格子柄と透明な板との境目でいったん動くのをやめて,怖がった表情で母親の顔を見た。母親が穏やかにほほ笑むと,Kさんは母親の方に近づいていった。

Kさんの行動を説明する用語として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 自己中心性

- 2 愛着理論

- 3 向社会的行動

- 4 社会的参照

- 5 原始反射

答え:4

解説:

社会的参照とは、乳幼児が、初めての場所やどう判断してよいか分からない曖昧な状況に置かれたときに、養育者(Kさんの場合は母親)の表情や声の調子などを確認し、その反応(笑顔=安全、怖がった顔=危険)を手がかりにして自分の次の行動を決めることです。Kさんが母親の笑顔を見て安心し、母親の方へ近づいていった行動は、まさに社会的参照の典型例です。

1の自己中心性は、他者の視点に立って物事を考えられないことです。2の愛着理論は、養育者との情緒的な絆の理論です。3の向社会的行動は、他者を助けるような行動です。5の原始反射は、生まれつき備わっている反射的な動きです。

問題32

コールバーグ(Kohlberg, L.)による道徳性判断に関する次の記述のうち,最も高い発達の段階を示すものとして,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 権威に服従する。

- 2 罰を回避する。

- 3 多数意見を重視して判断する。

- 4 損得で判断する。

- 5 人間の権利や平等性などの倫理に従って判断する。

答え:5

解説:

コールバーグの道徳性発達理論の最も高い段階(レベル3:脱慣習的レベルの第6段階)は、法律や社会のルールを超えて、個人の良心や「人間の権利、平等性、正義」といった普遍的な倫理的原理に基づいて道徳的な判断を行う段階です。

1と3は「レベル2:慣習的レベル」(法や秩序、他者の承認を重視)に該当します。2と4は「レベル1:前慣習的レベル」(罰の回避や損得勘定)に該当します。

問題33

標準的な発育をしている子どもの体重が,出生時の約2倍になる時期として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 生後3か月

- 2 生後6か月

- 3 生後9か月

- 4 1歳

- 5 2歳

答え:1

解説:

乳幼児の身体発育の一般的な目安として、出生時の体重は「生後3~4か月」で約2倍に、1歳で約3倍になるとされています。したがって、1が最も適切です。

問題34

ストローブ(Stroebe, M.S.)とシュト(Schut, H.)による悲嘆のモデルでは,死別へのコーピングには喪失志向と回復志向の2種類があるとされる。

喪失志向のコーピングとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 しばらく連絡していなかった旧友との交流を深める。

- 2 悲しい気持ちを語る。

- 3 新たにサークル活動に参加を申し込む。

- 4 ボランティア活動に励む。

- 5 新しい生活に慣れようとする。

答え:2

解説:

このモデル(二重プロセスモデル)では、死別を経験した人は、喪失志向(故人や死別そのものと向き合うこと)と回復志向(新しい生活に適応すること)の間を行き来するとされます。「喪失志向」とは、故人を偲んだり、悲嘆に浸ったり、悲しい気持ちを語るなど、喪失そのものに関連するコーピング(対処)です。

1、3、4、5は、すべて新しい生活への適応や、新しい役割・人間関係の構築に関連する「回復志向」のコーピングです。

問題35

加齢の影響を受けにくい認知機能として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 エピソード記憶

- 2 作業記憶

- 3 選択的注意

- 4 流動性知能

- 5 意味記憶

答え:5

解説:

認知機能のうち、新しい情報を記憶したり、素早く処理したりする「流動性知能」は加齢と共に低下しやすいとされます。一方、これまでの経験や学習で得た知識・知恵である「結晶性知能」は維持されやすいとされます。「意味記憶」(言葉の意味、歴史上の事実、計算方法などの一般的な知識の記憶)は、この結晶性知能に分類され、加齢の影響を受けにくいとされています。

1(個人の体験の記憶)、2(情報を一時的に保持し処理する能力)、3(雑音の中で特定の音に注意を向ける能力)、4(新しい問題解決能力)は、いずれも流動性知能に関連し、加齢の影響を受けやすい機能です。

問題36

高齢期の腎・泌尿器系の状態や変化に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 尿路感染症(urinary tract infections)を起こすことは非常に少ない。

- 2 腎盂腎炎(pyelonephritis)の主な症状は,頭痛である。

- 3 尿の濃縮力が低下する。

- 4 前立腺肥大症(prostatic hypertrophy)では,尿道の痛みがある。

- 5 薬物が排出される時間は,短くなる。

答え:3

解説:

加齢に伴い腎臓の機能が低下すると、尿から水分を再吸収して尿を濃縮する能力が低下します。その結果、夜間でも多くの尿が作られてしまい、夜間頻尿の原因となったり、脱水になりやすくなったりします。

1は間違いです。残尿の増加や免疫力の低下により、尿路感染症は起こしやすくなります。2の主な症状は、発熱や背部(腎臓のあるあたり)の痛みです。4は、痛みよりも頻尿や排尿困難が主な症状です。5は間違いです。腎機能の低下により、薬物の排出(排泄)にかかる時間は「長く」なります。

問題37

老年期の変形性膝関節症(knee osteoarthritis)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 外反型の脚の変形を伴うことが多い。

- 2 女性のほうが男性より罹患率が高い。

- 3 積極的に患部を冷やすことを勧める。

- 4 正座の生活習慣を勧める。

- 5 肥満のある人には積極的に階段を利用するように勧める。

答え:2

解説:

変形性膝関節症は、加齢や肥満、筋力低下などを背景に関節軟骨がすり減る疾患です。特に閉経後のホルモンバランスの変化などの影響により、女性の罹患率は男性よりも高くなっています。

1は間違いです。多くの場合、O脚(内反型)の変形を伴います。3は間違いです。急性の炎症(熱感)がある場合は冷やしますが、慢性的な痛みの場合は血行を良くするために温める方が効果的なことが多いです。4(正座)や5(階段)は、膝に過度な負担をかけるため、避けるように助言します。

問題38

高齢者の脱水に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 若年者よりも口渇感を感じやすい。

- 2 体内水分量は若年者よりも多い。

- 3 起立時に血圧が上がりやすくなる。

- 4 下痢が原因となることはまれである。

- 5 体重が減ることがある。

答え:5

解説:

脱水は、体内の水分(体液)が失われた状態です。体液が急激に失われると、それに伴って「体重が減る」(特に急激な体重減少)ことが、脱水の客観的な指標の一つとなります。

1は間違いです。高齢者は口渇感(のどの渇き)を感じにくくなるため、水分摂取が不足しがちです。2は間違いです。加齢に伴い体内の水分量は「少なく」なります。3は間違いです。脱水で循環血液量が減ると、起立時に血圧が「下がり」やすく(起立性低血圧)、ふらつきや転倒の原因になります。4は間違いです。下痢や嘔吐は、脱水の重大な原因となります。

認知症の理解

問題39

次のうち,2019年(令和元年)の認知症施策推進大綱の5つの柱に示されているものとして,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 市民後見人の活動推進への体制整備

- 2 普及啓発・本人発信支援

- 3 若年性認知症支援ハンドブックの配布

- 4 認知症初期集中支援チームの設置

- 5 認知症カフェ等を全市町村に普及

答え:2

解説:

認知症施策推進大綱は、「共生」と「予防」を車の両輪として、5つの柱を掲げています。選択肢2の「普及啓発・本人発信支援」は、その第1の柱として明記されています。

残りの4つの柱は「予防」「医療・ケア・介護サービス・介護者支援」「認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」「研究開発・産業促進・国際展開」です。選択肢1、3、4、5は、これら5つの柱を推進するための具体的な施策や事業であり、柱そのものではありません。

問題40

次の記述のうち,見当識障害に関する質問として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「私たちが今いるところはどこですか」

- 2 「100 から7を順番に引いてください」

- 3 「先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください」

- 4 「次の図形を写してください」

- 5 「この紙を左手で取り,両手で半分に折って,私に返してください」

答え:1

解説:

見当識とは、現在の「時間」「場所」「人物」などを正しく認識する能力のことです。選択肢1「今いるところはどこですか」は、まさに「場所」の見当識を確認するための質問です。「今日は何日ですか」(時間)、「私は誰ですか」(人物)なども見当識の質問にあたります。

2は計算能力や注意機能、3は記憶力(遅延再生)、4は視空間認知能力、5は指示理解や注意機能をみるための質問です。

問題41

アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)の,もの盗られ妄想に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 説明をすれば自身の考えの誤りに気づくことが多い。

- 2 本人の不安から生じることが多い。

- 3 現実に存在しない人が犯人とされる。

- 4 主に幻視が原因である。

- 5 症状の予防には抗精神病薬が有効である。

答え:2

解説:

もの盗られ妄想は、本人が物を置いた場所を忘れてしまう「記憶障害」を背景に、見つからないことへの「不安」や焦りが加わり、「誰かに盗られた」という妄想に発展するBPSD(行動・心理症状)の一つです。

1は間違いです。妄想は病的な確信であるため、論理的な説明で訂正することは困難です。3は間違いです。犯人は家族や介護者など、身近な人物とされることがほとんどです。4は幻視(レビー小体型認知症に多い)ではなく、記憶障害が主な原因です。5は予防ではなく、症状が強く生活に支障が出る場合の「治療」として使われることがありますが、第一選択ではありません。

問題42

慢性硬膜下血腫(chronic subdural hematoma)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 運動機能障害が起こることは非常に少ない。

- 2 頭蓋骨骨折を伴い発症する。

- 3 抗凝固薬の使用はリスクとなる。

- 4 転倒の後,2~3日で発症することが多い。

- 5 保存的治療が第一選択である。

答え:3

解説:

慢性硬膜下血腫は、頭部打撲後、数週間から数か月かけてじわじわと出血がたまる病気です。抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)を使用していると、出血が止まりにくくなるため、発症のリスクとなります。

1は間違いです。血腫が脳を圧迫するため、片麻痺などの運動機能障害や認知機能障害が起こることが多いです。2は間違いです。頭蓋骨骨折を伴わない軽微な頭部打撲が原因となることが多いです。4は間違いです。2~3日で発症するのは急性硬膜下血腫です。慢性は数週間から数か月かけて発症します。5は間違いです。症状がある場合は、局所麻酔による穿頭ドレナージ術(血腫を除去する手術)が第一選択です。

問題43

Lさん(83歳,女性,要介護1)は,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)である。一人暮らしで,週2回,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。ある日,訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問すると,息子が来ていて,「最近,母が年金の引き出しや,水道代の支払いを忘れるようだ。日常生活自立支援事業というものがあると聞いたことがあるが,どのような制度なのか」と質問があった。

訪問介護員(ホームヘルパー)の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「申込みをしたい場合は,家庭裁判所が受付窓口です」

- 2 「年金の振込口座を,息子さん名義の口座に変更することができます」

- 3 「Lさんが契約内容を理解できない場合は,息子さんが契約できます」

- 4 「生活支援員が,水道代の支払いをLさんの代わりに行うことができます」

- 5 「利用後に苦情がある場合は,国民健康保険団体連合会が受付窓口です」

答え:4

解説:

日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が対象の、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う事業です。選択肢4のように、預金通帳を預かり、水道代などの公共料金の支払いを代行することは、この事業の「日常的金銭管理サービス」の典型例です。

1(家庭裁判所)や3(家族が契約)は、成年後見制度の説明です。この事業の契約は、本人の契約能力の確認が必要で、本人が行います。実施主体は主に社会福祉協議会です。5の苦情受付窓口は、運営適正化委員会です。

問題44

認知症ケアの技法であるユマニチュードに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

- 1 「見る」とは,離れた位置からさりげなく見守ることである。

- 2 「話す」とは,意識的に高いトーンの大きな声で話しかけることである。

- 3 「触れる」とは,指先で軽く触れることである。

- 4 「立つ」とは,立位をとる機会を作ることである。

- 5 「オートフィードバック」とは,ケアを評価することである。

答え:4

解説:

ユマニチュードは、「見る」「話す」「触れる」「立つ」の4つを柱とするケア技法です。このうち「立つ」は、人間は立って歩行する存在であるという哲学に基づき、たとえ寝たきりに近い状態でも、本人の能力を最大限に活かし、1日に合計20分程度は立位をとる機会を作り、その人らしさを支援することを意味します。

1の「見る」は、相手の目線に合わせて水平に、至近距離から見つめることです。2の「話す」は、穏やかで低いトーンの声で、肯定的に話しかけることです。3の「触れる」は、指先ではなく、手のひら全体で広い面積を、優しくしっかりと触れることです。5の「オートフィードバック」は、ケアに対する相手の反応(フィードバック)を見て、ケア提供者自身(オート)がケアの方法を修正することです。

問題45

現行の認知症サポーターに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ステップアップ講座を受講した認知症サポーターには,チームオレンジへの参加が期待されている。

- 2 100 万人を目標に養成されている。

- 3 認知症介護実践者等養成事業の一環である。

- 4 認知症ケア専門の介護福祉職である。

- 5 国が実施主体となって養成講座を行っている。

答え:1

解説:

認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、温かく見守る応援者です。そのサポーターが、さらに「ステップアップ講座」を受講し、具体的な支援活動(認知症カフェの手伝いや見守りなど)を行うチームを「チームオレンジ」と呼び、地域での活動が期待されています。

2は間違いです。100万人という目標は平成19年度(2007年)に達成され、現在は1000万人を大きく超えています。3、4は間違いです。サポーターは専門職ではなく、一般の市民です。5は間違いです。実施主体は市町村や都道府県です。

問題46

認知症ケアパスに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 都道府県ごとに作られるものである。

- 2 介護保険制度の地域密着型サービスの1つである。

- 3 認知症(dementia)の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れをまとめたものである。

- 4 レスパイトケアとも呼ばれるものである。

- 5 介護支援専門員(ケアマネジャー)が中心になって作成する。

答え:3

解説:

認知症ケアパス(ケアの道筋)とは、認知症の疑いがある段階から、進行状況や状態の変化に応じて、「いつ」「どこで」「どのような」医療や介護サービス、支援を受ければよいのか、その標準的な流れ(フロー)を地域ごとに示したものです。

1、5は間違いです。主に「市町村」が、地域の医療・介護関係者と連携して作成・公表します。2は間違いです。サービスそのものではなく、サービスの流れを示す「ツール」です。4は介護者の休息(レスパイト)を指すため、全く異なります。

問題47

認知症ライフサポートモデルに関する次の記述のうち,最も適切なものを 1つ選びなさい。

- 1 各職種がそれぞれで目標を設定する。

- 2 終末期に行う介入モデルである。

- 3 認知症(dementia)の人本人の自己決定を支える。

- 4 生活を介護サービスに任せるプランを策定する。

- 5 認知症(dementia)の人に施設入所を促す。

答え:3

解説:

認知症ライフサポートモデルは、認知症の人のBPSD(行動・心理症状)などの「症状」だけを見るのではなく、その人の「生活全体」を支えることを重視するケアモデルです。その中核となるのは、本人の生活歴や価値観を理解し、本人の意思(自己決定)を尊重しながら支援を組み立てることです。

1は間違いです。チームで目標を共有します。2は間違いです。診断初期から終末期まで一貫して適用されます。4、5は間違いです。サービスに任せたり施設入所を促したりするのではなく、本人が望む生活を地域で継続できるように支えることを目指します。

問題48

Mさん(88歳,女性)は,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)と診断された。夫と二人暮らしで,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問したときに夫から,「最近,日中することがなく寝てしまい,夜眠れていないようだ」と相談を受けた。訪問介護員(ホームヘルパー)は,Mさんが長年していた裁縫を日中にしてみることを勧めた。早速,裁縫をしてみるとMさんは,短時間で雑巾を縫うことができた。

Mさんの裁縫についての記憶として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 作業記憶

- 2 展望的記憶

- 3 短期記憶

- 4 陳述記憶

- 5 手続き記憶

答え:5

解説:

「手続き記憶」とは、自転車の乗り方や楽器の演奏、そしてMさんの裁縫のように、言葉で説明するのは難しい「体で覚えている」技術や技能に関する記憶です。アルツハイマー型認知症では、出来事の記憶(エピソード記憶)は障害されやすいですが、この手続き記憶は比較的保たれることが多いのが特徴です。

1(作業記憶)や3(短期記憶)は一時的な記憶、2(展望的記憶)は未来の予定の記憶、4(陳述記憶)は言葉で説明できる事実や出来事の記憶を指します。

障害の理解

問題49

ストレングス(strength)の視点に基づく利用者支援の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 個人の特性や強さを見つけて,それを生かす支援を行うこと。

- 2 日常生活の条件をできるだけ,障害のない人と同じにすること。

- 3 全人間的復権を目標とすること。

- 4 権利を代弁・擁護して,権利の実現を支援すること。

- 5 抑圧された権利や能力を取り戻して,力をつけること。

答え:1

解説:

ストレングスとは「強さ」や「長所」を意味します。ストレングスの視点とは、利用者の「できないこと」や「欠点」(課題)に注目するのではなく、その人が本来持っている「強さ」や「能力」、「関心」、「可能性」(個人の特性や強さ)を見つけて、それを最大限に生かす(活用する)支援を行うことです。

2はノーマライゼーション、3はリハビリテーションの理念、4はアドボカシー(権利擁護)、5はエンパワメントの説明であり、それぞれストレングスの視点とは異なります。

問題50

1960年代のアメリカにおける自立生活運動(IL運動)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 障害があっても障害のない人々と同じ生活を送る。

- 2 一度失った地位,名誉,特権などを回復する。

- 3 自分で意思決定をして生活する。

- 4 医療職が機能回復訓練を行う。

- 5 障害者の社会への完全参加と平等を促進する。

答え:3

解説:

自立生活運動(IL運動)は、重度の障害があっても、専門家や施設の管理下ではなく、障害者自身が「自分で意思決定(自己決定)」し、必要な支援(介助)を活用しながら、主体的に地域で生活することを目指す運動です。

1と5はノーマライゼーションや社会モデルの理念です。4は医療モデルの考え方であり、IL運動が批判した対象です。2は関係ありません。

問題51

「障害者虐待防止法」における,障害者に対する著しい暴言が当てはまる障害者虐待の類型として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 身体的虐待

- 2 放棄・放置

- 3 性的虐待

- 4 心理的虐待

- 5 経済的虐待

(注) 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

答え:4

解説:

障害者虐待防止法では、虐待を5つの類型に分類しています。「著しい暴言」や「侮辱するような言葉」を浴びせ、相手に精神的な苦痛を与えることは「心理的虐待」に該当します。

1は殴る蹴るなどの暴行、2は世話をしないこと、3はわいせつな行為、5は財産を不当に処分することです。

問題52

上田敏の障害受容のモデルにおける受容期の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 受傷直後である。

- 2 障害の状態を否認する。

- 3 リハビリテーションによって機能回復に取り組む。

- 4 障害のため何もできないと捉える。

- 5 障害に対する価値観を転換し,積極的な生活態度になる。

答え:5

解説:

障害受容の最終段階である「受容期」とは、単に障害を諦めるのではなく、障害があることをありのままに受け入れた上で、「価値観を転換」し(例:できないことより、できることに価値を見いだす)、その障害とともに「積極的な生活態度」を取り戻す段階とされています。

1と2は「ショック期」や「否認期」、3は「混乱期」や「回復期」、4は「混乱期」や「抑うつ期」の状態に近いものです。

問題53

次のうち,四肢麻痺を伴う疾患や外傷として,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 右脳梗塞(right cerebral infarction)

- 2 左脳梗塞(left cerebral infarction)

- 3 頸髄損傷(cervical cord injury)

- 4 腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)

- 5 末梢神経損傷(peripheral nerve injury)

答え:3

解説:

四肢麻痺(両方の腕と脚の麻痺)は、脊髄の「頸髄」(首の部分)が損傷することで生じます。頸髄は、腕と脚の両方につながる神経が通っているため、この部位が損傷すると四肢すべてに麻痺が起こります。

1と2(脳梗塞)は、通常、片麻痺(右半身または左半身の麻痺)を引き起こします。4(腰髄損傷)は、脚の神経のみが通っているため、両下肢麻痺(対麻痺)となりますが、腕の麻痺は起こりません。5(末梢神経損傷)は、損傷した特定の神経が支配する範囲の麻痺となります。

問題54

学習障害の特徴に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 読む・書く・計算するなどの習得に困難がある。

- 2 注意力が欠如している。

- 3 じっとしているのが難しい。

- 4 脳の機能に障害はない。

- 5 親のしつけ方や愛情不足によるものである。

答え:1

解説:

学習障害(LD)は、全般的な知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった特定の能力の習得や使用に著しい困難を示す状態を指します。

2と3は、主に注意欠陥多動性障害(ADHD)の特徴です。4は間違いで、脳の何らかの機能障害が原因と考えられています。5も間違いで、親のしつけや愛情不足といった環境的要因が直接の原因ではありません。

問題55

Aさん(60歳,男性)は,脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration)のため,物をつかもうとすると手が震え,起立時や歩行時に身体がふらつき,ろれつが回らないため発語が不明瞭である。

次のうち,Aさんの現在の症状に該当するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 運動麻痺

- 2 運動失調

- 3 関節拘縮

- 4 筋萎縮

- 5 筋固縮

答え:2

解説:

脊髄小脳変性症は、主に小脳の機能が障害される疾患です。Aさんにみられる、①物をつかもうとすると震える(企図振戦)、②立位や歩行時にふらつく(体幹失調)、③ろれつが回らない(構音障害)といった一連の症状は、小脳の障害によって引き起こされる運動の協調性(スムーズな動き)が失われた状態であり、「運動失調」と呼ばれます。

1(麻痺)や4(筋萎縮)はALSなど、5(筋固縮)はパーキンソン病の特徴的な症状です。

問題56

Bさん(21歳,男性)は,統合失調症(schizophrenia)を発症し,継続した内服によって幻覚や妄想などの症状は改善しているが,意欲や自発性が低下して引きこもりがちである。現在,Bさんは,外来に通院しながら自宅で生活していて,就労を考えるようになってきた。

介護福祉職が就労に向けて支援するにあたり留意すべきこととして,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 あいまいな言葉で説明する。

- 2 代理で手続きを進める。

- 3 介護福祉職が正しいと考える支援を行う。

- 4 Bさんに意欲をもつように強く指示する。

- 5 Bさん自身が物事を決め,実行できるように関わる。

答え:5

解説:

Bさんは意欲が低下している状態ですが、「就労を考える」という前向きな気持ちも持っています。このような場合の支援の基本は、本人の「自己決定(意思決定)」を尊重し、Bさん自身が主体的に物事を決め、実行できるように側面から関わる(エンパワメントする)ことです。

1は混乱を招きます。2(代理)や3(専門職の考えの押し付け)は、本人の主体性を奪う「パターナリズム」であり不適切です。4(強く指示)は、意欲低下(陰性症状)の状態にあるBさんにとっては過度なプレッシャーとなり、逆効果です。

問題57

Cさん(3歳)は,24時間の人工呼吸器管理,栄養管理と体温管理が必要であり,母親(32歳)が生活全般を支えている。Cさんの母親は,「発達支援やショートステイを活用したいのに,市内に事業所がない。ほかにも困っている家族がいる」とD相談支援専門員に伝えた。

D相談支援専門員が,課題の解決に向けて市(自立支援)協議会に働きかけたところ,市内に該当する事業所がないことが明らかになった。

この事例で,地域におけるサービスの不足を解決するために,市(自立支援)協議会に期待される機能・役割として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 困難な事例や資源不足についての情報の発信

- 2 権利擁護に関する取り組みの展開

- 3 地域の社会資源の開発

- 4 構成員の資質向上

- 5 基幹相談支援センターの運営評価

答え:3

解説:

市(自立支援)協議会は、障害福祉に関する地域の関係者が集まり、地域の課題を共有・協議する場です。Cさんの事例のように、医療的ケア児に対応できるショートステイ先がないという「サービスの不足(社会資源の不足)」が明らかになった場合、協議会に期待される最も重要な役割は、その不足を解決するために、既存の事業所に働きかけたり、新規事業所の設立を市に提言したりするなど、新たな「社会資源を開発」することです。

1、2、4、5も協議会の役割に含まれますが、今回の事例の「サービスがない」という課題を直接解決する機能は3です。

問題58

Eさん(38歳,男性)は,脳梗塞(cerebral infarction)を発症し,病院に入院していた。退院時に,右片麻痺と言語障害があったため,身体障害者手帳2級の交付を受けた。

現在,Eさんと家族の希望によって,自宅で生活しているが,少しずつ生活に支障が出てきている。Eさんの今後の生活を支えるために,障害福祉サービスの利用を前提に多職種連携による支援が行われることになった。

Eさんに関わる関係者が果たす役割として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 介護支援専門員(ケアマネジャー)が,介護サービス計画を作成する。

- 2 医師が,要介護認定を受けるための意見書を作成する。

- 3 基幹相談支援センターの職員が,障害福祉計画を立てる。

- 4 地域包括支援センターの職員が,認定調査を行う。

- 5 相談支援専門員が,サービス担当者会議を開催する。

答え:5

解説:

Eさんは38歳であり、介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)ではありません。脳梗塞は特定疾病ですが、Eさんは年齢要件を満たさないため、介護保険は利用できません。したがって、Eさんは身体障害者手帳に基づき「障害福祉サービス」(障害者総合支援法)を利用することになります。この障害福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画」を作成し、関係者を集めて「サービス担当者会議」を開催するのは、「相談支援専門員」の役割です。

1、2、4はすべて介護保険制度の手続きであり、Eさんは対象外です。3の「障害福祉計画」は、市町村などが策定する行政計画であり、個人の支援計画ではありません。

医療的ケア

問題59

消毒と滅菌に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

- 1 消毒は,すべての微生物を死滅させることである。

- 2 複数の消毒液を混ぜると効果的である。

- 3 滅菌物には,有効期限がある。

- 4 家庭では,熱水で滅菌する。

- 5 手指消毒は,次亜塩素酸ナトリウムを用いる。

答え:3

解説:

滅菌(めっきん)とは、すべての微生物(ウイルス、細菌、芽胞など)を死滅または除去することです。滅菌された物品(滅菌ガーゼなど)は、専用の袋で包装されていますが、その包装が破れたり、時間が経過したりすると無菌状態を保てなくなるため、必ず有効期限が設定されています。

1は「滅菌」の説明です。「消毒」は、病原性のある微生物を減少させて感染力を失わせることであり、すべての微生物を死滅させるわけではありません。2は、消毒液を混ぜると化学反応が起きて効果がなくなったり、有毒ガスが発生したりする危険があるため絶対に行ってはいけません。4の熱水(煮沸)は「消毒」であり、「滅菌」ではありません。5の次亜塩素酸ナトリウムは刺激が強いため、手指ではなく環境(物品や床)の消毒に用います。

問題60

次の記述のうち,成人の正常な呼吸状態として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 胸腹部が一定のリズムで膨らんだり縮んだりしている。

- 2 ゴロゴロとした音がする。

- 3 爪の色が紫色になっている。

- 4 呼吸数が1分間に40回である。

- 5 下顎を上下させて呼吸している。

答え:1

解説:

正常な呼吸は、静かで、規則正しい(一定のリズム)であり、胸部と腹部(胸腹部)が連動してゆっくりと膨らんだり縮んだりしている状態です。

2のゴロゴロとした音(喘鳴:ぜんめい)は、気道に痰などの分泌物が溜まっている異常な音です。3の爪が紫色(チアノーゼ)は、血液中の酸素が不足している危険な兆候です。4の呼吸数40回は、正常(1分間に12~20回)に比べて著しく速く(頻呼吸)、呼吸困難が疑われます。5の下顎呼吸は、呼吸が停止する直前にみられる極めて危険な状態(死戦期呼吸)です。

問題61

喀痰吸引を行う前の準備に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

- 1 医師の指示書の確認は,初回に一度行う。

- 2 利用者への吸引の説明は,吸引のたびに行う。

- 3 腹臥位の姿勢にする。

- 4 同室の利用者から見える状態にする。

- 5 利用者に手指消毒をしてもらう。

答え:2

解説:

喀痰吸引は、利用者に苦痛や不安を与える可能性がある処置です。そのため、実施前には毎回「これから痰を吸いますね」などと声をかけ、説明と同意(または理解)を得ることが、利用者の尊厳を守り、不安を軽減するために不可欠です。

1の医師の指示書は、利用者の状態変化などに応じて定期的に確認する必要があります。3の腹臥位(うつ伏せ)は適切ではありません。半座位(ファウラー位)や仰臥位(仰向け)、側臥位(横向き)で行います。4はプライバシーの侵害にあたるため、カーテンを閉めるなどの配慮が必要です。5は、実施する「介護福祉職」が手指消毒を行います。

問題62

次のうち,胃ろうによる経管栄養での生活上の留意点の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「日中は,ベッド上で過ごします」

- 2 「夜寝るときは,上半身を起こした姿勢で寝ます」

- 3 「便秘の心配はなくなります」

- 4 「口から食べなくても口腔ケアは必要です」

- 5 「入浴は清拭に変更します」

答え:4

解説:

胃ろう(経管栄養)で口から食事を摂っていない(絶食)場合でも、唾液は分泌されます。口腔ケアを怠ると、口腔内で細菌が繁殖し、口臭や不快感の原因となるだけでなく、その細菌を含んだ唾液を誤嚥(ごえん)することで誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)を引き起こす重大なリスクとなります。したがって、口腔内を清潔に保つための口腔ケアは、絶食中であっても非常に重要です。

1は間違いです。胃ろうであっても、廃用症候群の予防のために、日中はできるだけ離床して活動することが推奨されます。2は、注入中や注入直後は逆流防止のために上半身を起こしますが、夜間に注入がない場合は、体調が安定していれば平らに寝る(仰臥位)ことも可能です。3は間違いです。栄養剤の成分(食物繊維の不足など)により、便秘になることはよくあります。5は間違いです。胃ろうの穴(ろう孔)が安定すれば、入浴(シャワー浴や浴槽浴)も可能です。

問題63

Fさん(87歳,女性)は,介護老人福祉施設に入所している。嚥下機能が低下したため,胃ろうによる経管栄養が行われている。担当の介護福祉士は,Fさんの経管栄養を開始して,しばらく観察した。その後,15分後に訪室すると,Fさんが嘔吐して,意識はあるが苦しそうな表情をしていた。介護福祉士は,すぐに経管栄養を中止して看護職員を呼んだ。看護職員が来るまでの介護福祉士の対応として,最も優先すべきものを1つ選びなさい。

- 1 室内の換気を行った。

- 2 ベッド上の嘔吐物を片付けた。

- 3 酸素吸入を行った。

- 4 心臓マッサージを行った。

- 5 誤嚥を防ぐために顔を横に向けた。

答え:5

解説:

経管栄養中に嘔吐した場合、最も危険なのは、吐いたものが気管に入ってしまう「誤嚥(窒息)」です。Fさんは意識はありますが苦しそうな表情をしています。看護職員が到着するまでに行う最も優先すべき対応は、誤嚥を防ぐために、顔を横に向けて(側臥位にする)、口の中の嘔吐物が自然に体外へ排出されるようにすること(気道確保)です。

1(換気)や2(片付け)は、利用者の安全を確保した後に行うことです。3(酸素吸入)は医療行為です。4(心臓マッサージ)は、心停止している場合に行うものであり、意識があるFさんには不適切です。

過去の問題はこちら

(令和4年度午前)介護福祉士国家試験 問題・解答・解説 (当ページ)